1. FC Nürnberg – SG Dynamo Dresden: Spielanalyse

Gegen den 1. FC Nürnberg holt die SGD letztlich ein Unentschieden. Dabei hatte man anfangs große Probleme, schaffte es aber dennoch, zurückzukommen. Insgesamt konnte man aber wieder einen Entwicklungsschritt erkennen. Schauen wir uns dieses Spiel noch einmal genauer an.

Der Gegner und Dynamos Herangehensweise

Mit Nürnberg stand Dynamo am Sonntagnachmittag ein Gegner gegenüber, der an guten Tagen ein Spiel über alle Spielphasen hinweg dominieren kann. Besonders sticht beim Club ihre Intensität sowohl mit als auch gegen Ball heraus.

Dynamo wollte dagegen an diesem Wochenende weitere Elemente des Capretti-Fußballs im eigenen Spiel einbauen und verfeinern. Neben noch klareren Pressingabläufen lag der Fokus dieses Mal auch auf dem Ballbesitz. Statt wie zuletzt pragmatisch lang zu gehen, versuchte die SGD nun signifikant häufiger, über organisierte Ballzirkulation gezielt, kontrolliert und strukturiert zu Torgefahr zu gelangen.

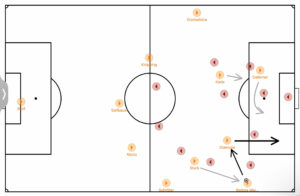

Dynamos Pressing

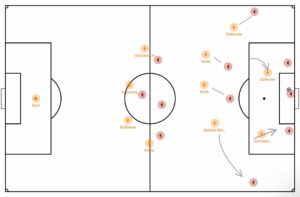

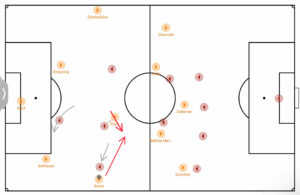

Doch blicken wir zunächst auf den Pressingplan der SGD. Dynamo lief Nürnberg dieses Mal noch höher an als zuletzt, positionierte sich aber ähnlich. Aus dem 433 heraus positionierten sich Daferner zentral und beide Flügel Schröter und Diawusie optionsorientiert zwischen den jeweiligen gegnerischen Innen- und Außenverteidigern. Dahinter schob das gesamte Dreier-Mittelfeld (Kade, Stark, Batista Meier) weit heraus, um Nürnbergs Doppelsechs unter Druck zu setzen.

Wurde nun ein Querpass zwischen den Innenverteidigern (oder unter Einbindung des Torwarts) gespielt, lenkte Daferner den Ballführenden durch bogenförmiges Anlaufen auf eine Seite. Dort stellte der Flügel den Innenverteidiger zu, schob der jeweilige Achter auf den Außenverteidiger und sicherte das Mittelfeld durch. Ziel war, Nürnberg so direkt zu langen Bällen zu zwingen und diese dann im Kampf um den zweiten Ball einzusammeln. Dabei sollte die Abwehrkette mutig nach vorn verteidigen – wenn nötig, sollte ein Verteidiger auch weit herausschieben, während die anderen diese Bewegung im Dreieck ausbalancierten und absicherten.

Des Weiteren stellte jegliche Art von Rückpass ein Pressingauslöser für die Dresdner dar. Verteidigte Dynamo situativ etwas tiefer, rückte man in derselben Struktur aggressiv heraus, attackierte diese Pässe und drückte so den Gegner nach hinten (und zwang ihn letztlich so zu langen Bällen).

Große Probleme in der Anfangsphase

Gerade das Pressen rückwärtiger Pässe und das Erzwingen langer Bälle gelang der SGD über weite Strecken der Partie konstant gut. Dennoch lief man dem Gegner zu Beginn der Partie nur hinterher. In den ersten 20 Minuten hätte Nürnberg statt einem durchaus auch zwei oder drei Tore erzielen können. Dem lagen verschiedene Aspekte zugrunde.

Problem war, dass Nürnberg immer wieder in ihre dynamischen (Umschalt-)Aktionen kam. Dynamo war z. B. nicht immer in der Lage, die angesprochenen langen (und zweiten) Bälle zu gewinnen. Situativ gelang das Nürnberg mithilfe ihrer hohen Intensität und klugen engen 31-Staffelung im Angriff. Einmal gelang es Mathenia auch, Dynamos hohes Pressing über einen im Halbraum kurz kommenden Zehner aufzulösen, der nun das Spiel fortsetzen konnte. Auch nach Dresdner Ballverlust in der etwas hektischen Anfangsphase befreite sich Nürnberg immer wieder über die eigene Doppelsechs aus dem Gegenpressing.

Problematisch wurde für Dynamo die hohe Positionierung des gesamten Mittelfelds, sowohl im Angriffspressing als auch in Gegenpressingaktionen (wo Stark und Kade auch auf die gegnerischen Sechser herausschoben). Nachdem Nürnberg über die beschriebenen Mittel Dynamo überspielt hatte, stand das Zentrum offen bzw. wurden die Wege für Stark und Co. weit.

Das bespielte der Club in der Anfangsphase auf beeindruckende Art und Weise. Wie man es von dem Team unter Robert Klauß kennt, suchen sie meist sofort die Vertikalität und spielen diese über 2-Kontakt-Spiel (meist über die ballferne Seite) schnell aus. Auch strukturell nutzte man die Zentrumsoffenheit klug. Die drei Zehner aus 4231 positionierten sich flexibel im Zwischenlinienraum und konnten dort immer wieder den Ball erhalten und aufdrehen oder klatschen lassen.

Ich vermute, dass Dynamo das Zentrum vor allem über das mutige Herausrücken und Vorwärtsverteidigen des jeweiligen Innen- bzw. Außenverteidigers kontrollieren wollte. Doch weil Nürnbergs Stürmer Köpke stets im Vollsprint die Tiefe attackierte und Dynamos Kette so zurückdrückte und sich gleichzeitig die Zehner klug in tieferen Zonen positionierten, klappte das selten.

So entstanden immer wieder dynamische Szenen, in denen Nürnberg auf Dynamos letzte Kette zulaufen konnte. Dabei stach vor allem das intensive Nachrückverhalten der Nürnberger (v. a. der Außenverteidiger) als zusätzliche Gefahrenquelle hervor.

Ein ähnliches Problem hatte Dynamo in den vereinzelten Phasen, in denen man Nürnberg im tieferen 451 gegenüberstand. Auch da drückte Köpke die Viererkette weit zurück, während Dynamos Mittelfeld situativ auf Nürnbergs Sechser herausrückte. So entstand viel Raum zwischen den Linien, in dem die gegnerischen Zehner gefunden werden konnten – insbesondere, wenn Dynamos Mittelfeld weder die Sechser unter Druck setzte noch Zugriff auf die Akteure hinter sich hatte.

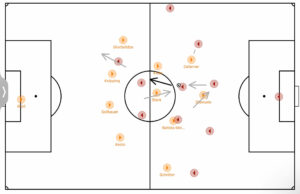

Ballbesitzprobleme

Zu diesen Problemen im Pressing und Gegenpressing kam außerdem hinzu, dass Dynamo in der ersten Spielhälfte wenige erfolgreiche Ballbesitzphasen hatte. Gegen das hohe 4231-Mittelfeldpressing der Nürnberger fokussierte Dynamo im Spielaufbau den rechten Flügel. Rechtsverteidiger Akoto sollte rechts angespielt werden und so den linken Flügelspieler Schleimer aus dem Zentrum ziehen. Von dort wollte man ausnutzen, dass Nürnbergs Zehner Möller Daehli zwar Stark mannorientiert verfolgte, in diesen Situationen aber auch auf den Rückpass auf Sollbauer spekulierte. Bewegte sich Stark klug, konnte er von Akoto angespielt werden und hinter der ersten Pressinglinie des Gegners aufdrehen.

Anschließend hätte Dynamo so Überzahl im Zentrum, sodass Stark z. B. den ballfernen Achter Kade im Halbraum finden könnte.

Dieser Matchplan mit Ball ging vor allem zu Beginn des Spiels jedoch selten auf. Nürnbergs Angreifer schafften es, Akoto anzulaufen und gleichzeitig Stark (und den Passweg zu ihm) durch Deckungsschatten und Mannorientierung zu kontrollieren. Entweder führte das für die SGD zum Ballverlust plus gefährlicher Umschaltaktion oder einem Standard.

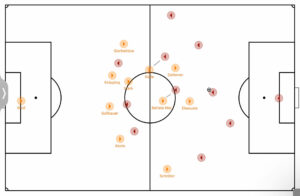

Umstellung auf 532

Aufgrund dieser Probleme stellte Capretti in Minute 20 auf eine 532-Grundordnung um, indem er wie auch schon gegen Sankt Pauli Schröter zurückzog. Insbesondere zum Ende der ersten Hälfte brachte das mehr Sicherheit und Stabilität für Dynamo. Nürnberg war dennoch zunächst weiterhin in der Lage, gefährliche Aktionen zu kreieren. Denn besonders in den vorderen Reihen wurde das Dresdner Pressing (aufgrund der kurzfristigen Umstellung) unsauber ausgeführt.

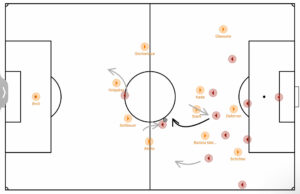

In diesem 532 sollten Dynamos Stürmer Daferner und Diawusie zentral starten, um die gegnerischen Sechser im Deckungsschatten zu halten, so den gegnerischen Spielaufbau auf eine Seite zu lenken und gleichzeitig auf Rückpasse zu lauern. Dahinter sollten die beiden Achter Kade und Mörschel ebenso die Sechser kontrollieren und verhindern, dass diese aufdrehen können.

In der ersten Hälfte war die Positionierung der Dresdner in vielen Szenen jedoch so unsauber, dass Nürnbergs Sechser immer wieder außerhalb des Deckungsschattens der Stürmer angespielt werden und ohne Druck der Achter aufdrehen konnten. Das führte wiederum dazu, dass das Mittelfeld (meist Kade und/ oder Stark) zwar aufrückte, jedoch keinen Druck erzeugen konnte. Vielmehr entstand so wieder Raum zwischen den Linien, den Nürnberg weiterhin klug über oben beschriebene Mechanismen bespielte.

Nichtsdestotrotz ließ die SGD spätestens ab Minute 30 deutlich weniger Gefahr zu. Denn der eine Mann mehr im Zentrum erwies sich vor allem in der Restverteidigung in Umschaltphasen und in der Endverteidigung des Strafraums als wertvoll. Genauso gelang es den Innenverteidigern häufiger, mutig den Zwischenlinienraum zu verteidigen, da immer noch vier weitere Spieler die Tiefe sichern konnten (wenngleich Schröter in seiner defensiven Positionierung nicht immer den optimalen Anschluss fand).

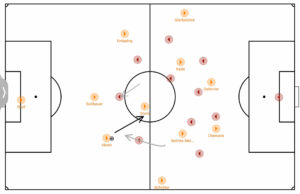

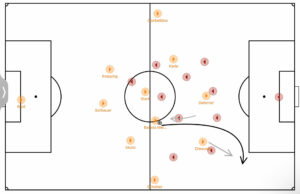

Das 1:1 als Ballbesitzbeispiel

Dazu kam, dass sich durch die Dreierkette bessere Möglichkeiten ergaben, Stark hinter der ersten Pressinglinie des Gegners zu finden. Nürnberg passte ihr Anlaufen minimal an, indem der linke Flügel Schleimer nun höher stand und den Pass auf Akoto attackierte. Da so mit Möller Daehli vermehrt 433-ähnliche Staffelungen mit loserer Bindung zu Dynamos Sechser entstanden, öffneten sich situativ passende Passfenster von Akoto oder einem sehr tief kommenden Schröter auf Stark.

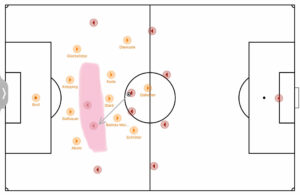

Das konnte Dynamo in der ersten Halbzeit noch nicht so häufig ausspielen. Das Tor zum 1:1 entstand jedoch genau aus einer solchen Szene. Nachdem Stark aufdrehen kann, treibt er den Ball bis weit in die gegnerische Hälfte.

Dort kommt Dynamos unter Capretti nun strukturiertere Herangehensweise im Übergangsspiel zum Tragen. Es werden stets sowohl beide Flügel als auch beide Halbräume flexibel besetzt. Durch Variieren der Höhe innerhalb dieser Zonen schafft Dynamo zudem passende Dreiecke und Rauten für Kombinationen. Gleichzeitig ist erkennbar, dass auf dem ballnahen Flügel dann die Tiefe attackiert werden soll, wenn ein Innenverteidiger mit offener Stellung Zeit am Ball hat oder der Breitengeber den Ball erhält (in diesem Fall wird die Tiefe diagonal belaufen).

In diesem Spiel gelang es Dynamo noch zu selten, im Übergangsspiel passende Verbindungen zu schaffen. Gerade auf der rechten Seite (z. B. Diawusie) wurde die Tiefe teils unpassend belaufen, woraufhin dem Ballführenden im Zentrum Optionen fehlten und der letztliche Ball in die Tiefe meist verloren ging.

Beim Tor in Minute 41 klappte es jedoch perfekt. Batista Meier besetzt die Breite, während Diawusie klug im Halbraum die Verbindung schafft. Damit zieht er Sörensen etwas heraus, um diesen dann mit dem ersten Kontakt in die Tiefe zu überlaufen und die Vorlage für das Tor von Daferner zu geben.

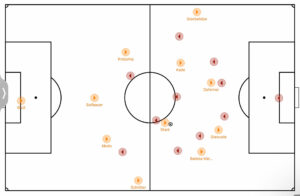

Sauberere Ausführung in HZ2

Das Tor führte zu einem signifikanten Bruch im Spiel. In der Halbzeit wirkte Capretti noch einmal auf die Ausführung des 532-Pressings der Dresdner ein. In der zweiten Spielhälfte agierte Dynamo daraufhin auch in höheren Zonen deutlich stabiler. Die Stürmer arbeiteten genauer mit ihrem Deckungsschatten, während Kade und Mörschel direkt Anschluss an Nürnbergs Sechser hielten. So gelangte der Aufbau des Gegners meist auf deren Außenverteidiger, die erst später von Dynamos Achtern unter Druck gesetzt wurden. Passierte das, arbeiteten zudem Daferner und Diawusie aufmerksam mit zurück, indem sie den Passweg zu den Sechsern weiterhin geschlossen hielten.

Damit rückte auch Stark nicht mehr so häufig nach vorn, sodass Dynamo im Zentrum über weite Strecken des Spiels Kompaktheit herstellen konnte. Dabei half außerdem, dass nun in dieser Struktur das Herausrücken der Innenverteidiger einfacher und häufiger erfolgreich war. So gelang es über weite Strecken, Nürnbergs Ballbesitz- und auch Umschaltphasen vom eigenen Tor wegzuhalten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Dynamo daher auch vermehrte Phasen mit eigenem Ballbesitz gegen ein tiefer stehendes Nürnberger 4231. Dies lief im Aufbau und Übergang weitgehend so weiter wie beschrieben. Einzig den Zwischenlinienraum fokussierte man noch mehr, indem die Achter Mörschel und Kade Nürnbergs Sechser durch eine tiefe Positionierung zu locken versuchten, um Raum für Dynamos Stürmer zu schaffen. Da die Passwege ins Zentrum jedoch häufig geschlossen blieben und Dynamo bspw. andribbelnde Bewegungen verpasste, wich die SGD häufiger auf lange Bälle auf Daferner oder die Flügelspieler aus, die in 50/50-Situationen endeten.

Ein paar Mal gelangte Dynamo in der zweiten Hälfte in die höheren Halbräume und kreierte (teils leider nur bis zum Ansatz) gefährliche Szenen. Hätte dann ab und an noch der Tiefenlauf, Tiefenpass oder der erste Kontakt besser gepasst, hätte man noch mehr Durchbrüche erzeugen können. Letztlich verteidigte Nürnberg bei Dresdner Flanken auch auch die eigene Box souverän.

Dynamische Schlussphase

Neben den vereinzelten Szenen der SGD hatte Nürnberg zu Beginn der zweiten Halbzeit viel Ballbesitz, war jedoch aufgrund des starken Pressing der Dresdner nicht in der Lage, viel Torgefahr zu kreieren. Richtung Ende entwickelte sich das Spiel dann sehr schnell in eine etwas dynamischere Richtung. Ungefähr ab Minute 70 war die Partie geprägt von zahlreichen Umschaltaktionen und langen/ zweiten Bällen auf beiden Seiten, die aber letztlich meist gut wegverteidigt wurden. Mit der Zeit klappten die Verschiebebewegungen der SGD nicht mehr konstant kompakt, doch spätestens die Endverteidigung funktionierte.

Um Sicherheit zu kriegen und ggf. auch nochmal gefährlicher zu werden, hätte Dynamo in dieser Phase eventuell noch mehr organisierte Ballbesitzphasen einstreuen können. Letztlich hätte das Spiel dann in beide Richtungen ausgehen können. Gegen einen Top-Gegner wie den 1. FC Nürnberg bleibt es für Dynamo am Ende aber bei einem verdienten Punkt – in einem Spiel, indem noch nicht alles perfekt lief, indem man aber den Capretti-Fußball noch klarer auf den Platz bringen konnte. Gleichzeitig bleibt logischerweise noch Verbesserungspotenzial in allen Spielphasen, deren Entwicklung in den kommenden Wochen weiter spannend bleibt.