Saisonvorschau 2021/2022 – Dynamos neue Spielweise #2

Nachdem wir gestern den Einstieg in Dynamos neue Herangehensweise unter Schmidt gewagt haben, soll es nach der Defensive und dem Konterspiel nun um den Dresdner Ballbesitz und die entgegengesetzte Umschaltbewegung gehen. Hier sind weitere strategisch-taktische Beobachtungen.

Offensive

Normalerweise liegt der strategische Fokus der SGD nicht auf einem ruhigen Ballbesitzspiel. Kontert man aber mal nicht direkt in die Tiefe, sondern hält den Ball etwas länger als gewohnt, wurden auch schon einige Ideen ersichtlich.

Grundsätzlich ist in dieser Hinsicht erst einmal festzuhalten, dass auch in dieser Spielphase das Prinzip der engen und kompakten Struktur gilt, was Kombinationen erleichtern soll. Auch der Grundsatz Aktivität und Progressivität bleibt bestehen. Das heißt, es soll nicht im Tiki-Taka-Style 80% Ballbesitz in tiefen Zonen gesammelt, sondern nach kontrolliertem Aufbau trotzdem schnell Torgefahr erzeugt werden.

Im Spielaufbau ließen sich bisher einige Muster erkennen. Zunächst wird ersichtlich, dass der lange Ball keine verschmähte Option unter Schmidt ist. Das Gute ist: Diese werden gut vorbereitet. Eine Möglichkeit, gerade wenn der Gegner hoch presst, ist ein direkter Chipball auf einen Stürmer und der darauffolgende Kampf um den zweiten Ball. Dafür ziehen sich Dynamos Mittelfeld und Sturm noch enger zusammen als sie sowieso schon sind und versuchen so, denn Ball zu behalten.

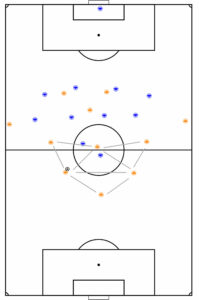

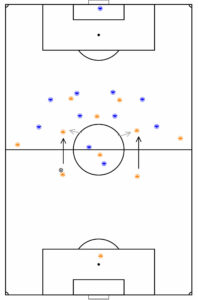

Bisher kam dies jedoch eher selten vor. Vielmehr konnte Dynamo bisher über weite Strecken auch in höheren Zonen in Ruhe das Spiel aufbauen. Dabei befindet man sich je nach Situation, Gegner und Personal in einer 32- bzw. 23-Aufbaustruktur. Bei letzterem, also einer 4er-Kette, bezieht man meist auch den Torwart mit ein, der entweder eine seitliche Rückpassoption in Drucksituationen anbietet oder zwischen die Innenverteidiger aufrückt.

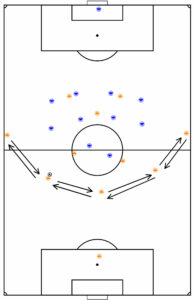

Währenddessen binden die beiden Stürmer die generische Abwehrkette durch ihre Positionierung zwischen Innen- und Außenverteidiger. Dynamos Außenverteidiger bewegen sich maximal breit, um den Gegner auseinanderzuziehen (auch wenn sie bei der Chancenerarbeitung im letzten Drittel situativ eher nach dem Prinzip der minimalen Breite agieren). Aus dieser Struktur heraus ergaben sich einige interessante Aufbau- bzw. Übergangskombinationen:

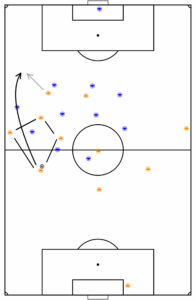

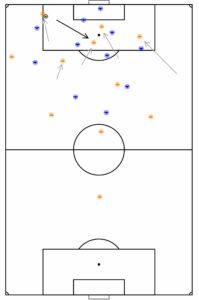

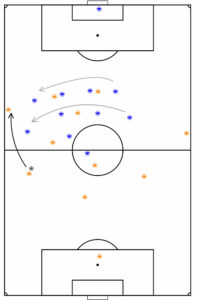

Das klassische Steil-Klatsch-Tief: Ein Stürmer oder Zehner kippt in den Halbraum ab (und zieht ggf. den Gegenspieler mit sich) und erhält dort einen vertikalen linienbrechenden Pass des breiten Innenverteidigers. Entweder kann er nun direkt aufdrehen oder den Ball klatschen lassen auf den ballnahen Achter. Daraufhin starten beide Stürmer sofort zwischen Innen- und Außenverteidiger in die entstandenen Räume in der Tiefe, sodass sie direkt wieder über einen Steilpass gefunden werden können.

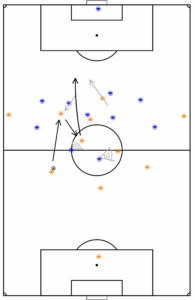

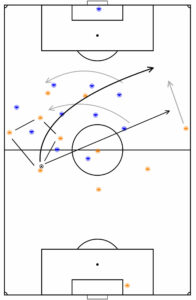

Überladung und direkte Tiefe oder Verlagerung: Dynamo überläd eine Seite und startet zunächst mit ruhigen Kombinationen zwischen Innen-, Außenverteidiger und Achter, um den gegnerischen Außenverteidiger herauszulocken. Den Raum dahinter versucht dann der Stürmer durch einen diagonalen Tiefenlauf zu bespielen. Nun schickt man entweder eben jenen Stürmer in die Tiefe oder verlagert das Spiel auf die ballferne Seite, wo der eigene Außenverteidiger durch die Verschiebebewegungen des Gegners auf die ballnahe Seite viel Platz haben sollte, um dynamisch anzudribbeln, ins 1v1 oder die Tiefe zu gehen oder sogar Flanken zu schlagen.

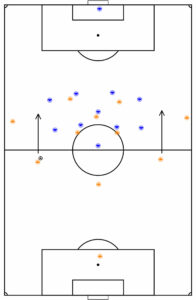

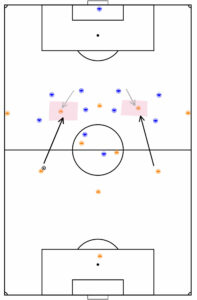

Überladung und direkte Tiefe, aber anders: Ähnlich wie Muster 2 funktioniert folgendes: Bei kleinteiliger Kombination auf der überladenen Seite kippt Dynamos Achter seitlich in den Außenverteidigerraum. Dieser wiederum schiebt hoch, teils bis an die letzte Linie, um den gegnerischen Außenverteidiger zurückzudrängen und so Raum zwischen den Linien zu öffnen, in den sich dann der ballnahe Stürmer oder Zehner fallen lassen kann. Dieser kann dann von dort aus aufdrehen oder den Ball wieder klatschen lassen. Auch hier ist zudem eine Verlagerung auf die verwaiste ballnahe Seite möglich.

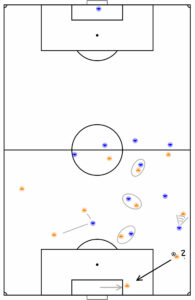

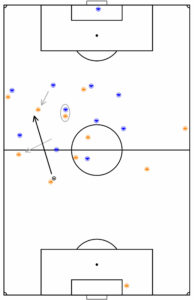

Fand man dabei keine kurze Kombinationsmöglichkeit, kam auch hier der lange Chipball zum Einsatz. Meist vom Außenverteidiger an der Mittellinie, teils auch von den Innenverteidigern oder Sechsern, versucht Dynamo die Tiefenläufe der offensiven Akteure anzuvisieren. Startet ein Stürmer diagonal in die Tiefe, versucht man durchaus mal, ihn mit einem langen Ball direkt vor das Tor zu bringen. Auch die Achter starten manchmal solch einen Versuch, der in der folgenden Grafik zu erkennen ist. Während auf der überladenen Seite kombiniert wird, lässt sich ein Stürmer tief in den Halbraum fallen und versucht dabei, den gegnerischen Innenverteidiger aus der letzten Linie herauszulocken. In den dahinter entstehenden Raum versucht dann der Achter aus der Tiefe heraus zu starten, um so ohne direkten Gegenspieler vor das Tor zu gelangen.

Am Ende galt es so ins letzte Drittel zu kommen, über die Tiefenläufe hinter die letzte Kette des Gegners zu gelangen und dann von dort aus flache Cut-Back-Flanken in den Rückraum auf die in den Strafraum nach- bzw. einrückenden Offensivspieler und Außenverteidiger zu spielen. Gelingt der Durchbruch zur Grundlinie nicht, spielt man teils auch direkte Halbfeldflanken aus der Dynamik heraus, die mithilfe einer quantitativ guten Strafraumbesetzung in Torgefahr umgewandelt werden sollen.

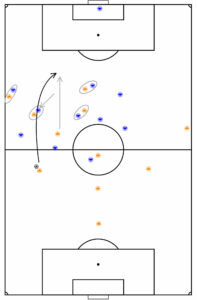

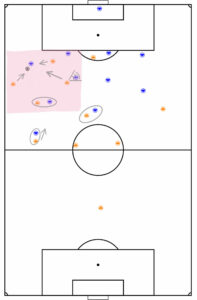

Manchmal hilft es auch, flexibel während des eigenen Ballbesitzes, die Grundordnung zu wechseln, um neue Räume zu öffnen und den Gegner durcheinanderzubringen. So hat Dynamo auch schon einige Male während eigenen Ballbesitzes zwischen 4er- und 3er-Kette gewechselt. Wie gesagt, dabei verändern sich nur strukturelle Details. Manchmal reichen jene aber aus, um den Spielaufbau und das Übergangsspiel erfolgreicher zu gestalten.

Bei einer Raute hat man beispielsweise aufgrund der Spieleranzahlverhältnisse meist mehr Zentrumskontrolle und kann die Achter etwas befreien, die ggf. höher und breiter in den Halbraum schieben und dort eine weitere Anspielstation bieten können. Wenn der Gegner das Zentrum verdichtet, aber dort etwas Raum lässt, kann das also eine Waffe sein. Auf der anderen Seite erreicht man die Halbräume mit einer 3er-Kette meist über andribbelnde Bewegungen der Halbverteidiger. Verfolgt der Gegner Dynamos Achter also beispielsweise mannorientiert, können die sich in einer 32-Struktur zentraler zusammenziehen, um so Raum für die Verteidiger zu öffnen.

Bei Dynamo gibt es in dieser Hinsicht zwei Möglichkeiten des Strukturwechsels. Zunächst kann der zentrale Innenverteidiger auf die Sechserposition schieben (oder umgekehrt). Eine andere Möglichkeit kann funktionieren, wenn mit Chris Löwe eine etwas konservativere Variante auf der linken Verteidigerseite im 41212 eingesetzt wird. Manchmal konnte man da schon beobachten, dass er im Spielaufbau zurückbleibt, sozusagen den linken Halbverteidiger einer temporären 3er-Kette spielt und dafür ein sehr dynamischer Achter (Jonas Kühn hat das beispielsweise mal übernommen) die Breite besetzt.

Umschalten – Offensive auf Defensive

An den Ballbesitz anschließend ist auch die letzte Spielphase, das Umschalten nach Ballverlust, essentiell, gerade für eine gewisse Spieldominanz. Das ist eine Phase, die Schmidt wiederum in den strategischen Fokus stellt. Er will, dass seine Mannschaft nach eigenem Ballverlust sofort ins Gegenpressing geht und versucht, einen Gegenstoß zu verhindern und den Ball so schnell wie möglich wieder zu gewinnen.

Dafür sind die kompakte Struktur, die ballnahen Verschiebungen und die 23- bzw. 32-Restverteidigung von Vorteil. Nach Ballverlust sind so die Wege für Dynamos Spieler kurz, von denen gleich mehrere den Ballführenden unter Druck setzen bzw. seine potenziellen Passwege schließen können. Auch hierbei forciert Schmidt wieder Mut, Aktivität und das Konzept des Vorwärtsverteidigens. Fokus liegt dabei im Speziellen auf Dynamos Sechsern und den Halbverteidigern der 3er-Kette, die als Restverteidigung aktiv nach vorn verteidigen sollen und manchmal auch die Flügel abdecken müssen.

Fazit und Ausblick

Intensität, Aktivität, Progressivität. Das sind vermutlich die drei Schlagwörter, die Dynamos neuen Spielstil zusammenfassen. All die eben beschriebenen strategischen und taktischen Ideen ließen sich in den bisherigen Spielen der SGD unter Trainer Alexander Schmidt erkennen – einige besser, andere schlechter umgesetzt. Das Pressing funktionierte über weite Strecken schon ganz ordentlich, gerade im tieferen Block, obwohl auch ganz klar sichtbar war, dass das mannschafts- und individualtaktische Timing aufgrund von Müdigkeit und fehlender Abstimmung noch nicht über die gesamte Zeit stimmte. Genau dasselbe lässt sich auch auf beide Umschaltmomente übertragen, deren strategischer Fokus deutlich wurde, deren Umsetzung aber noch klarer werden muss.

Im Ballbesitz agierte Dynamo über die Vorbereitung vermutlich am schwächsten. Häufig war man nicht in der Lage, progressiv in den gegnerischen Block zu spielen und sich so zahlreiche Torchancen zu erarbeiten. Vielmehr spielte man zu statisch, viel im sogenannten U ohne Anbindung nach vorn und hatte zu viele einfach zu pressende Longline-Bälle dabei. Insgesamt hat auch da noch die Feinabstimmung und der Mut gefehlt. In dieser Hinsicht muss sich das Positionsspiel noch klar verbessern. Ich hätte mir beispielsweise eine stetigere Halbraumbesetzung gewünscht, um über aggressiveres Vertikalspiel oder andribbelnde Innenverteidiger (Mut!) in höhere Zonen zu gelangen.

Nichtsdestotrotz: Ich bin sehr zuversichtlich, dass das wird. Der große Unterschied zu letzter Saison ist, dass in allen Spielphasen klare Ideen zu erkennen sind. Dass diese zur Vorbereitung noch nicht komplett funktionieren, ist selbstverständlich. Sie zeigen aber auf, wo es mit der SGD und Schmidt hingehen kann. Schafft es der Trainer, die Mannschaft in all den angesprochenen Aspekten weiterzuentwickeln und in ihrer Anlage strategisch komplett zu machen, sehe ich taktisch in Verbindung mit den vielversprechenden kadertechnischen Ansätzen großes Potenzial.