Fortuna Düsseldorf – SG Dynamo Dresden: Spielanalyse

Gegen Fortuna Düsseldorf holt die SGD einen Punkt, der durchaus auch als eher glücklich bezeichnet werden kann. Dabei kehrt man nach dem Spiel gegen Kiel zu klassischen Capretti-Abläufen zurück, hat dabei aber ähnliche Probleme wie zuletzt. Schauen wir uns das Spiel noch einmal genauer an.

Dynamos Ausgangslage

In dieser Woche musste sich Dynamo auf einen primär wuchtigen Gegner aus Düsseldorf einstellen. Neben einer ausgesprochen hohen individuellen Klasse vieler Spieler besticht die Fortuna unter Daniel Thioune vor allem über ihre Intensität, ein dementsprechend gutes Gegenpressing und ein sehr direktes und gefährliches Umschaltspiel nach vorn.

Für die SGD galt es – laut Capretti –, die spielerischen Entwicklungsschritte der vergangenen Wochen fortzuführen und diese mit der (vergleichsweise leicht) höheren Intensität gegen den Ball aus dem Spiel gegen Kiel zu verknüpfen. Gegen einen Gegner wie Düsseldorf waren schließlich alle Spielphasen von spielbedeutender Relevanz.

Dynamos Pressing und die Umschaltphasen

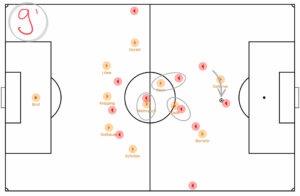

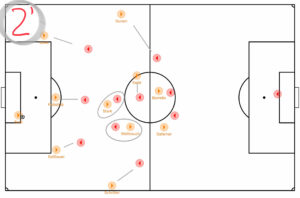

Gegen den Ball agierte Dynamo wie schon in der zweiten Hälfte gegen Kiel mit Mannorientierungen auf dem gesamten Feld. Aus einer 3412-Grundordnung wurde so gerade das Mittelfeld des Gegners eng verfolgt, während die Stürmer Daferner und Borrello das Spiel flexibel nach innen oder nach außen lenkten. Die Schienenspieler Giorbelidze und Schröter mussten dabei weite Wege zurücklegen, da sie bei Ballbesitz des gegnerischen Außenverteidiger auf ihre Seite hochschoben und bei ballfernem Spiel eher Anschluss an die letzte Kette hielten.

Grundsätzlich konnte man so das Spiel der Düsseldorfer häufig auf lange Bälle beschränken. Wenngleich auch anzumerken ist, dass das auch so eher Fortunas Naturell entspricht. Denn unter anderem auch über solche Szenen kann man beim Kampf um den zweiten Ball die eigene Stärke der Intensität und Robustheit ausspielen.

Dies bekam auch Dynamo zu spüren. Obwohl man den Gegner im Pressing gut lenken konnte, erspielte sich dieser dennoch einige gefährliche Szenen über jene langen Bälle. Gerade weil Dynamo Mann gegen Mann verteidigte und in der letzten Linie keine Überzahl hatte (bzw. dafür erst der ballferne Schienenspieler einrücken musste, was nicht immer mit dem passenden Timing gelang), konnten die Angreifer der Fortuna einige Bälle gut festmachen und das Spiel direkt vertikal fortsetzen. Dies spielten sie auf gefährliche Weise über kluge gegenläufige Bewegungen auf engem Raum, schnelles und technisch sauberes (individuelle Klasse!) 1-Kontakt-Spiel und dementsprechend einigen Steil-Klatsch-Kombinationen aus.

Dynamos Intensität im Pressing, Gegenpressing und bei zweiten Bällen habe ich über das gesamte Spiel als überwiegend solide wahrgenommen. Im Vergleich mit dem brutal wuchtigen Gegner reichte das jedoch nicht immer aus. Aufgrund der Mannorientierungen ergaben sich zudem folgende Probleme:

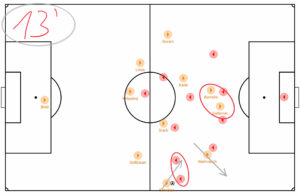

Zunächst ergaben sich so immer wieder ungleiche 1v1-Situationen. Wenn beispielsweise der Düsseldorfer Außenverteidiger angespielt, von Schröter angelaufen und dann longline weitergab, ergab sich ein Duell zwischen Sollbauer und dem jeweiligen gegnerischen Flügelspieler auf der Seite. Somit entstand ein Mismatch zum Beispiel bezüglich der Geschwindigkeit und Beweglichkeit, was durchaus zu einigen gefährlichen Szenen der Fortuna aufgrund eines qualitativen Vorteils (qualitative superiority, z. B. durch ein gewonnenes Laufduell) führen hätte können.

Verlor man ein solches 1v1-Duell (oder bekommt gegen den Gegenspieler zu wenig Zugriff), löste das außerdem eine Kettenreaktion aus. In einer dynamischen Aktion muss wieder ein Dresdner herausrücken, was wiederum Räume im Rücken für weitere nachstoßende Spieler öffnet. Unter Capretti rücken die Verteidiger in Aktionen, bei denen ein Gegner offen steht und keinen Gegnerdruck bekommt, regelmäßig heraus. Währenddessen soll die restliche Kette diese Bewegungen auf klassische Weise ausbalancieren („Dreieck bilden“). Da beides jedoch noch nicht immer mit dem richtigen Timing geschieht und gerade in jenen dynamischen Szenen/ bei Kettenreaktionen schwierig umzusetzen ist, entstanden so in diesem Spiel einige gefährliche Szenen auf Seiten der Fortuna.

Ergänzend zeigte sich die technische Klasse der Düsseldorfer auch in vereinzelten Szenen, in denen Dynamo etwas tiefer anlief. Dabei gelang es ihnen einige Male, Dynamos Mannorientierungen über technisch saubere und dynamische Steil-Klatsch-Abfolgen und Spiel über den Dritten aufzulösen. Insbesondere wenn sich ein Mittelfeldspieler so weit fallen ließ, dass Dynamos Sechser Stark den weiten Weg zu seinem Gegenspieler nicht mitgehen konnte, bekam Dynamo in erster Pressinglinie wenig Zugriff. Letztlich half aber – wie auch schon in den letzten Wochen – der eine zusätzliche Mann in der Dreierkette, viele der Umschaltszenen oder konterähnlichen Aktionen spätestens am eigenen Strafraum wegzuverteidigen.

Dynamo selbst suchte auch gerade zu Beginn einige Male den direkten Umschaltweg in Richtung gegnerisches Tor. Da man jedoch aus den angesprochenen Gründen nahezu ausschließlich tiefe Ballgewinne erzielen konnte, verlief sich dies gegen das sowieso meist intensive gegnerische Gegenpressing meist im Sand.

Dynamos Ballbesitzspiel mit einigen Problemen

Vielmehr prägten das Spiel viele Phasen, in denen Dynamo das Spiel organisiert aufbaute. Im Gegensatz zum Spiel gegen Kiel wählte man dabei nicht den simplen Sicherheitsweg, sondern kehrte zu bekannten Capretti-Ansätzen zurück, die auch in den Spielen gegen Schalke und insbesondere Sandhausen deutlich wurden.

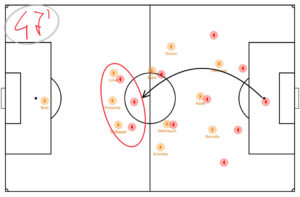

Wie schon zuletzt baute man das Spiel dabei aus einer 3142-Staffelung auf, bei der sich die Achter bekanntermaßen vergleichsweise hoch positionieren. Demgegenüber stand Düsseldorf in einem höheren 4231-Mittelfeldpressing, das ebenfalls weitgehend mannorientiert interpretiert wurde. Dabei wurde Dynamos Aufbaukette zunächst Raum gewährt. Der Fokus lag vielmehr auf dem Schließen der Passwege und der Mitspieler. Auch Dynamos Halbverteidiger Löwe und Sollbauer wurden selten angelaufen, sondern vielmehr gestellt und dabei langsam nach innen gelenkt. Das verhinderte klugerweise deren potenzielle andribbelnde Bewegungen (worauf ich mich anfangs eigentlich bei Löwe gefreut hatte) und provozierte zudem einen flachen Pass in das über enge Mannorientierungen kontrollierte Zentrum.

So ergaben sich viele Szenen, in denen Dynamo zu einem langen Ball gezwungen wurde. Für Bälle an die letzte Kette war die Dresdner Struktur mit den hohen Achtern und damit mindestens vier eng gestaffelten Akteuren grundsätzlich geschaffen, gegen die Düsseldorfer Verteidiger plus der gesamten gegnerischen Intensität dennoch meist unterlegen. Ähnliches galt für Bälle auf einen Tiefenlauf hinter den gegnerischen Außenverteidiger. Erhielt ein Halbverteidiger den Ball ohne Druck und bot sich der Schienenspieler tief an, zog letzterer den gegnerischen Außenverteidiger weit aus der Kette. Den dahinter entstehenden Raum attackierten meist die Achter Kade oder Weihrauch (teils auch Borrello). Doch die teils mangelnde Präzision der Bälle plus die individuelle Unterlegenheit der Zielspieler bezüglich Robustheit und 1v1-Qualität ließ diese Bälle schnell versanden.

Spielte Dynamo doch flach, konnte man weitere Prinzipien Caprettis beobachten – musste gleichzeitig aber auch deren unsaubere Umsetzung beklagen. In diesem Spiel wurden diesbezüglich vor allem folgende Muster deutlich:

Der Pass ins Zentrum ergab sich aufgrund der gegnerischen Anlaufwege in erster Linie und der zentralen Mannorientierungen selten. Ab und an wäre ein Diagonalball auf einen zwischen die Linien fallenden Angreifer möglich gewesen. Grundsätzlich passierte das jedoch selten, da sich Daferner und Borrello häufig ebenfalls an der letzten Linie hielten oder unsauber positioniert waren. Ergab sich dennoch ein Passfenster, nutzten das die Halbverteidiger nicht.

Häufiger fand ein Halbverteidiger einen eng und tiefer positionierten Achter im Zentrum. Von dort blieb jedoch nur die direkte Klatschoption auf den Schienenspieler, was teils durch zu viele Kontakte des Ballführenden und einen robusten Gegner ebenfalls nicht gelang.

Entweder so oder auf direktem Weg vom Halbverteidiger oder Chipbälle von Broll oder Knipping – am Ende landete Dynamos Übergangsspiel dennoch meist auf dem Flügel. Dort endete die Mehrzahl Angriffe jedoch auch.

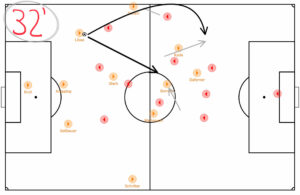

Unter Capretti sucht die SGD auf dem Flügel stets eine diagonale Anschlussaktion in Richtung Zentrum. Erhält ein Flügelspieler den Ball, wird im Halbraum die Tiefe attackiert, um Raum zwischen den Linien zu öffnen. So sollen sich Andribbel- und/ oder Passfenster ins Zentrum öffnen. Da Düsseldorf Dynamos Schienenspieler Giorbelidze und Schröter jedoch aggressiv anlief und den Flügelraum mit einer engen Staffelung vieler Akteure effektiv verknappte, gelang das selten. Dazu kam, dass sowohl beide Dresdner unter Druck und im 1v1 einseitig agieren als auch die Anschlussstaffelungen der Dresdner Stürmer im Zentrum unsauber waren. Somit kassierte Dynamo viele Ballverluste auf dem Flügel und erreichte nicht das letzte Drittel.

Gegentore und Unsicherheit

Dementsprechend gelang es Dynamo in der ersten Hälfte nicht, Torgefahr zu kreieren. Vielmehr kassierte man aufgrund der Probleme mit Ball und über die angesprochene, dazu passende, robuste und direkte Spielweise des Gegners vereinzelte, sehr gefährliche Chancen des Gegners. Nach den beiden Gegentoren verstärkte sich dies zudem ein wenig, da der Mut zum progressiven Pass im Aufbau noch weiter schwand, Dynamo so noch weniger Spielkontrolle hatte und letztlich noch mehr 50/50- und 1v1-Duelle verlor.

Die zweite Hälfte

In der zweiten Spielhälfte änderten sich Dynamos Herangehensweise und die allgemeine Spielanlage nicht signifikant. Vielmehr prägten mehrere Details den weiteren Spielverlauf.

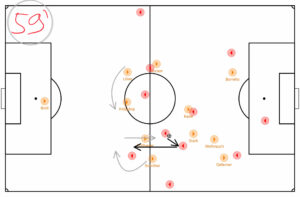

Zunächst agierte die SGD wieder etwas klarer in den Aktionen. Mit dem Ball spielte man häufiger klar den langen Ball, sodass sich das Team besser darauf vorbereiten und zweite Bälle häufiger gewinnen konnte anstatt gefährliche Ballverluste im mittleren Drittel zu kassieren. Dort agierte man bei Pässen auf die Achter zudem direkter, sodass die Steil-Klatsch-Abfolgen auf den Flügel dynamischer wurden und den Schienenspieler etwas mehr Raum und Zeit gewährte.

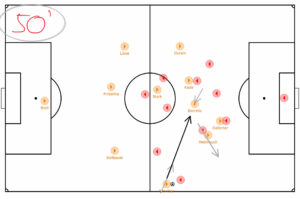

Letztlich entscheidend war jedoch zum einen, dass Düsseldorf im Laufe der Spielzeit an Intensität im eigenen Spiel verlor und damit sowohl gegen den Ball weniger Zugriff als auch offensiv weniger gefährlich wurde. Zum anderen brachten Dynamos Wechsel zu Königsdörffer und Diawusie mehr Robustheit und 1v1-Stärke auf das Feld, was sich insbesondere bei letzterem in häufiger auftretenden Durchbrüchen auf dem Flügel zeigte.

Dynamos Tore fallen dann in Szenen, in denen Königsdörffer und Weihrauch ihre Stärken eindrucksvoll auf den Platz bringen. Danach kam bei Dynamo zudem das gestiegene Selbstvertrauen (und damit mehr erfolgreiche direkte Duelle) hinzu, wenngleich die Probleme im Übergangsspiel und im letzten Drittel weiterhin ähnlich blieben.

Fazit

Somit blieb es dann am Ende doch eher bei einem glücklichen Unentschieden. Gleichzeitig mag der erste Eindruck des Spiels auch schlechter gewesen sein als es am Ende tatsächlich war. Letztlich verfolgen Dynamo weiterhin – neben vereinzelten defensiven Unsicherheiten – primär jene Problem im Spiel mit dem Ball, die wie auch schon gegen Schalke und Sandhausen gegen einen sehr guten Gegner offenbart wurden.