Gegneranalyse: FC Erzgebirge Aue

Am Sonntag steht der SGD das Sachsenderby gegen den FC Erzgebirge aus Aue bevor. Was erwartet Dynamo im Schacht? Ich habe mir den Gegner einmal intensiver angesehen, sodass wir dessen Spielweise unter Timo Rost hier mal tiefgründiger aufschlüsseln können.

Strategie, Denkweise, Personal, Kontext

Der Saisonstart der Auer lief denkbar schlecht. Dem Abstieg aus Liga 2 folgte ein noch größerer Umbruch als der der SGD. Mit Timo Rost verpflichtete man einen Aufstiegstrainer aus Bayreuth, der gleich einige Spieler aus dieser Region mitzubringen schien.

Rost ist ein Trainer, der für Arbeiterfußball steht. Er fokussiert sich bewusst auf das Spiel gegen den Ball und stellt die Aspekte Kampf, Leidenschaft und Dynamik in den Vordergrund aller Spielphasen.

Mit einem risikoreichen Ansatz inklusive zahlreicher Offensivspieler holte Aue unter Rost zu Saisonbeginn jedoch nur zwei ganze Punkte. Erstaunlicherweise warf er zum Spiel gegen den FC Saarbrücken schon nach vier Spielen alles über den Haufen und orientierte sich entlang dem in Situationen von Unsicherheit im Fußball häufig gewählten Prinzip: Die Rückkehr zum Einfachen bringt Stabilität und Sicherheit. Werfen wir einmal einen Blick auf diese beiden Auer Herangehensweisen.

Muster im Spiel mit dem Ball

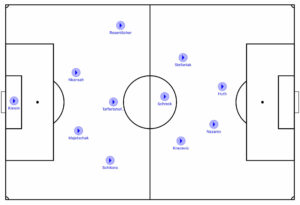

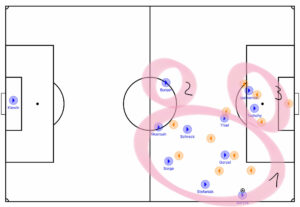

Das typische Ballbesitzspiel unter Timo Rost folgt zwar wenigen, aber klaren Mustern. Egal ob ein klares 4132 oder eher 442-artigen Staffelungen – es geht immer um Direktheit und Tiefe anstelle von Verspieltheit und Breite. Dafür wird die ballnahe Seite extrem überladen und stets die Dynamik gesucht.

Die Spieleröffnung aus einem ruhenden Ball läuft meist durch die flache 4er-Kette bis auf die Außenverteidiger. Diese werden nun mit viel Personal auf engem Raum unterstützt. Zahlreiche Zentrumsspieler bieten sich flexibel in den Schnittstellen des Gegners an und versuchen, die Situation aufzulösen und anschließend schnell zu verlagern. Gleichzeitig bieten die beiden Stürmer stets auch flexible Tiefenläufe an. Denn: Wenn der schnellste Weg zum Tor offen ist, wird er auch mit einem langen Ball gesucht. Insbesondere in Spielphasen von Unsicherheit greift Aue dementsprechend darauf zurück – entweder über einen Chip in die Tiefe oder an die letzte Kette, die durch die Vielzahl an hohem Personal quantitativ stark besetzt ist.

Muster im Spiel gegen den Ball

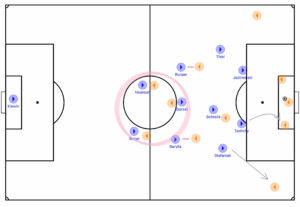

Gegen den Ball agiert Aue unter Timo Rost mit einem hohen Grad an Mannorientierung über das ganze Feld. Dabei geht man bewusst große Risiken ein, steht mit der letzten Linie sehr hoch und verschiebt ebenso extrem auf die ballnahe Seite.

Ruhende Bälle stellt man direkt mannorientiert zu, auch wenn das bedeutet, dass beispielsweise ein nomineller Außenverteidiger bis weit in den 6er-Raum schiebt. Sowohl im Angriffs- als auch Mittelfeldpressing agiert man aus einem klaren 4132, aus dem man den Gegner klassisch auf eine Seite lenkt und dort mannorientiert zuschiebt.

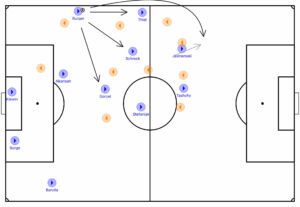

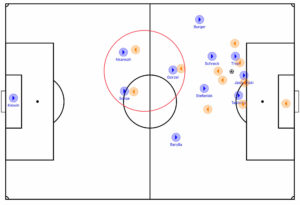

Zum einen ist da die grundsätzlich sehr hohe Positionierung zu nennen, deren Risiko zudem durch das häufige 1v1 an der letzten Kette und ungenügendes Durchsichern und Rückzugsverhalten der Außenverteidiger verstärkt wird. Zumal insbesondere die Auer Innenverteidiger und 6er (Nkansah, Sorge, Taffertshofer) große individuelle Probleme hinsichtlich ihrer Beweglichkeit und Dynamik haben. So werden beispielsweise auch lange und zweite Bälle zum Problem, wenn die zentralen Räume nicht schnell genug geschlossen werden und dazu noch einige Mittelfeldspieler nicht die stärkste Physis und Intensität mit auf den Platz bringen (Stefaniak, Schreck).

Oft ist Aues Pressing auch strukturell sehr wild. Balldruck und mannorientiertes Verfolgen ist wichtig und richtig, doch auch hier stimmt oft die Abstimmung und Sauberkeit nicht. Beispielsweise passiert es teils, dass plötzlich zwei oder sogar drei Spieler auf den Ballführenden wild durchpressen und dadurch große Räume im Rücken aufgehen. Auch auf einen 3er-Aufbau schieben die Auer weiträumig mannorientiert durch, ohne das Zentrum ausreichend schließen zu können. Gerade im 6er-Raum gerät Aue oft durch solche unpassenden Abläufe in Unterzahl, was angesichts der fehlenden Dynamik eines Taffertshofers verheerend sein kann.

Muster im offensiven Umschalten

Gelingt den Auern dennoch mal ein Ballgewinn, können sie über ein direktes Umschaltspiel sofort gefährlich werden. Der erste Blick geht immer tief, ähnlich wie im organisierten Ballbesitz starten einige Offensivspieler sofort in die Tiefe. Das kann vor allem gefährlich werden, da Aue häufig mit zwei oder sogar drei hoch bleibenden Spielern auf einen solchen Konter zockt. Manchmal fehlt dabei zwar eine kluge Gegenbewegung und Klatschoption. Insgesamt ist das offensive Umschalten aber die Spielphase, in der Aue am meisten Gefahr ausstrahlt.

Muster im defensiven Umschalten

Auch für das Umschalten nach Ballverlust stellt die grundsätzlich sehr enge ballnahe Struktur eine gute Ausgangssituation für Aue dar. Das aktive Gegenpressing läuft bisher aber dennoch eher vereinzelt und inkonstant. Problematisch ist vor allem die Restverteidigung, die der Gegner nach dem Lösen aus dem Gegenpressing oder nach Ballgewinnen außerhalb der hohen Struktur attackieren kann. Bei fünf hohen Angreifern und zwei offensiv denkenden Außenverteidgern im 4132 hat man schon strukturell wenig Zugriff auf die Räume dahinter. Dazu steht man wiederum häufig sehr hoch, wild strukturiert und 1v1 in der letzten Kette – die sich zudem nicht primär durch Dynamik und Beweglichkeit auszeichnet. Das Rückzugsverhalten der Angreifer lässt häufig ebenso zu wünschen übrig.

Die Sicherheitsalternative

Angesichts dieser zahlreichen Probleme und Unsauberkeiten sowohl mit als auch gegen den Ball, die vor allem die Details des taktischen Plans betreffen, ist der schwache Auer Saisonstart durchaus nachzuvollziehen. Dennoch kam es in der letzte Woche überraschend, dass Trainer Timo Rost für das Spiel gegen Saarbrücken viele dieser Abläufe schon zu Saisonbeginn komplett über den Haufen warf.

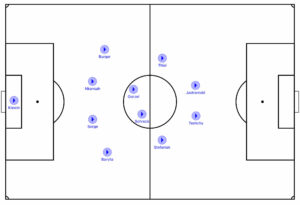

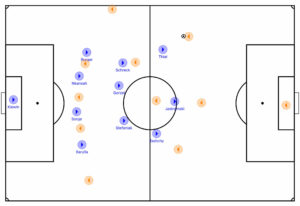

Für Sicherheit und Stabilität beschränkte er das Auer Spiel auf ein simples, klassisches, eigentlich mehr raumorientiertes 442-Mittelfeldpressing. Mit Ball ging es ausschließlich um lange und zweite Bälle, um so schnell wie möglich in die Tiefe zu kommen und/ oder zumindest Standards zu erhalten.

Zwar holte man damit ein Unentschieden gegen einen grundsätzlich starken Gegner und hätte das Spiel eventuell mit einer sehr guten Chance sogar gewinnen können; doch wirklich stabil schien auch dieses Konstrukt nicht zu sein. Schon rein strukturell hatte Saarbrücken sowohl im klassischen 433 als auch im situativen 3er-Aufbau überall Überzahl. Zudem konnte man das immer noch sehr mannorientierte Denken der Auer durch kluge Raum-ziehende Bewegungen vergleichsweise einfach ausnutzen, um Räume im Zentrum zu öffnen. Letztlich hätte man diese vielversprechende Ausgangslage schlicht nur zielstrebig und konsequent ausspielen müssen.

Fazit

Wenngleich es dem FCS in der letzten Woche nicht gelang, wird genau das sie Aufgabe der SGD sein. Gelingt es, dem Gegner das eigene Spiel selbstbewusst über die gesamten 90 Minuten aufzudrücken, sollte einem dieser genug Möglichkeiten zur Torerzielung bieten – gleich welche Herangehensweise die Auer dieses Mal wählen werden. Ob das in einem emotional aufgeladenen Derby genau so funktioniert, werden wir am Sonntag beobachten können.