SG Dynamo Dresden – 1. FC Heidenheim: Spielanalyse

Gegen den FC Heidenheim holt die SGD nach einer wechselhaften Leistung einen letztlich verdienten Punkt. Vielfältige taktische Entwicklungen prägten das Spiel, auf die sich ein detaillierterer Blick lohnt.

5 gefährliche Pressing-Minuten mit klassischer Strategie

Nach dem letzten Spiel gegen Paderborn mit einem neuen strategischen Ansatz kehrte SGD-Trainer Schmidt gegen Heidenheim zunächst wieder zu seiner typischen aktiven Idee zurück. Über hohes Angriffspressing aus der Raute mit dabei aggressivem Vorwärtsverteidigen versuchte Dynamo, Ballgewinne in hohen Zonen oder nach gegnerischen langen Bällen zu erzeugen und durch folgende Umschaltaktionen Gefahr zu kreieren.

Das gelang Dynamo in den ersten Minuten dieses Spiels auch. Man lenkte den Gegner klassisch nach außen, attackierte den Pass auf den Außenverteidiger und schob mannschaftlich durch. Zwei oder drei Mal verlor Heidenheim so den Ball auf dem Flügel oder im intensiven Kampf um den zweiten Ball nach einem langen Chip.

Heidenheims kluge Spielauslösung

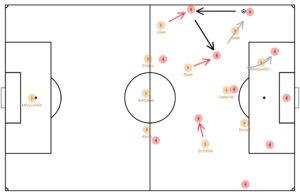

Doch dass das typische Pressing anfangs so erfolgreich war, lag auch an der ungenauen Staffelung und fehlenden Ruhe im Heidenheimer Ballbesitz. Nach dieser kurzen Eingewöhnungsphase kam Heidenheim deutlich besser in ihr Spiel. Es wurde deutlich, dass Trainer Schmidt sein Team klug auf die bekannten Pressingabläufe der SGD eingestellt hatte. Dafür wählte er einen ähnlichen Ansatz wie der Hamburger SV gegen Dynamo.

Über die tief, flach und breit gestaffelte Viererkette spielte Heidenheim von Torwart über Innenverteidiger auf den Außenverteidiger, der normalerweise das Dresdner Pressingopfer ist. Dieser wurde dann jedoch durch kluge ballnahe Staffelungen so unterstützt, dass Dynamos Pressingabläufe überspielt werden konnten.

Aus dem nominellen 433 ließen sich Flügelstürmer und Achter auf dem Flügel weiträumig und tief in ballnahe Zonen fallen. Die Pressingsituation auf dem Flügel konnte Heidenheim so mit Steil-Klatsch-Abfolgen über Stürmer auf den Achter auflösen. So gelangten sie in den Raum hinter Dynamos zuvor herausgerückter erster Pressinglinie, konnten dort aufdrehen und das Spiel fortsetzen.

Dynamos Problem war das weiträumige Durchsichern der Abwehr- und Mittelfeldkette. Gerade Löwe (daher der frühe Wechsel!) rückte häufig nicht aggressiv genug auf den Heidenheimer Flügelstürmer, auch für Stark wurden die Wege auf den ausweichenden Achter sehr weit. So bekam Dynamo nicht ausreichend Zugriff, sodass sich Heidenheim lösen konnte.

Hatte Heidenheim das Pressing auf der einen Seite überspielt, setzten sie das Spiel mit einem deutlichen Fokus auf Verlagerungen fort. Meist nutzte der ballnahe Achter die enge Staffelung Dynamos mit einem Ball auf die verwaiste andere Seite aus, sodass man dort dynamische Situationen kreieren konnte.

Dynamo im Mittelfeldpressing: 4132

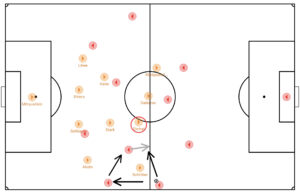

Aufgrund der klugen und daher gefährlichen Spielauslösung des Gegners gegen das Angriffspressing zog sich Dynamo zwangsweise schon nach wenigen Minuten in ein tieferes Mittelfeldpressing zurück. Dabei agierte man zunächst weiter aus der Rautenstaffelung, die wir so tief auch schon gegen Hannover beobachten konnten. Die drei engen Stürmer (Daferner, Königsdörffer, Drchal) schlossen mit ihrem Deckungsschatten die Passwege ins Zentrum, Dynamos Achter Schröter und Kade attackierten weiterhin den Pass auf den Heidenheimer Außenverteidiger, Sechser Stark sicherte zentral weiträumig durch.

Diese Struktur ist äußerst schwer umzusetzen. Denn sie verlangt ähnlich wie das Angriffspressing weite Pressingwege des gesamten Teams. Schafft man es dabei nicht, rechtzeitig die entsprechenden ballnahen Räume zu schließen und Druck auf den Gegenspieler aufzubauen, ist man schnell unkompakt. Genau damit hatte Dynamo in dieser Phase Probleme.

Denn Heidenheim setzte weiter auf die Überladungen des Flügels mit sehr weiträumig agierenden, teils sogar herauskippenden Achtern. Häufig wurde der Pass zunächst auf den Außenverteidiger gespielt, der daraufhin von Schröter oder respektive Kade angelaufen wurde. Dieser wurde aber durch den jeweiligen Flügelstürmer und Achter so unterstützt, dass die Anlaufwege für Dynamos Außenverteidiger (meist Akoto) und den ausbalancierenden Sechser Stark zu weit wurden; insbesondere wenn Heidenheim Dynamo zuvor über schnelle Verlagerungen von der einen zur anderen Seite laufen gelassen hatte.

So gelangte Dynamo auf dem Flügel häufig in Gleich- oder sogar Unterzahlsituationen, die das ausgesprochen ballsichere Heidenheim gut auflöste und dann auf dem Flügel in die Dynamik kam, eine Flanke schlug oder ggf. ins 1v1 ging.

Zumindest stimmte bei Dynamo aber wieder einmal die Endverteidigung. Insbesondere Sollbauer machte in der Innenverteidigung (das Gegentor ausgenommen) ein starkes Spiel. So konnte man die Flanken der Heidenheimer, deren Boxbesetzung vor allem qualitativ (Kühlwetter statt Kleindienst) nicht immer ideal war, meist souverän verteidigen.

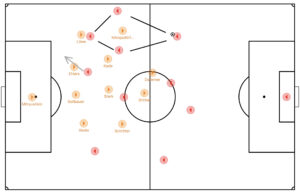

Dynamo im Mittelfeldpressing: 442

Aufgrund dieser Probleme im Mittelfeldpressing stellte Dynamo schnell auf ein klassisches 442 um. So bekommt man in der Theorie durch kürzere Pressingwege und klarere Zuordnung die Flügel zumindest etwas mehr unter Kontrolle. Mit ihrem Fokus auf Flügelüberladungen und häufigen Verlagerungen auf den ballfernen Außenverteidiger stellte Heidenheim die SGD aber weiterhin vor dieselben Probleme: Dynamo musste dem Gegner viel hinterherlaufen und kassierte auf dem Flügel immer mal wieder Durchbrüche und Flankensituationen (wenn auch seltener als mit der Raute). Besonders die ballnah hoch aufrückenden, breit positionierten Außenverteidiger zogen Dynamos Block auseinander, schafften Räume für den klug einrückenden Flügel und den unterstützenden Achter und sorgten so für Kombinations- und Flankenmöglichkeiten.

Verspielte Kontersituationen

Nichtsdestotrotz eröffneten sich Dynamo in dieser Mittelfeldpressingphase einige Kontergelegenheiten. Strukturell ergaben sich diese ähnlich wie zuletzt gegen Paderborn, meist über balltreibende Flügel (in diesem Spiel insbesondere Schröter) im klassischen 442-Modus in den Raum hinter die aufgerückten Außenverteidiger des Gegners.

Schmidt hatte in der Spieltagspressekonferenz u. a. angedeutet, dass man mehr Personal in diese Situationen einbinden möchte, um so mehr Gefahr zu kreieren. Zumindest ersteres wurde auch so umgesetzt. Im Gegensatz zur Vorwoche wurde der balltreibende Spieler meist durch drei bis vier Spieler unterstützt, die über die Schnittstellen der gegnerischen Staffelungen die Tiefe attackierten.

Doch signifikante Gefahr entstand daraus nicht. Meist entschied sich der balltreibenden Spieler für weniger erfolgsversprechende Optionen und/ oder spielte unpräzise Bälle in die Tiefe. Gerade Schröter trennte sich häufig zu spät vom Ball, benötigte zu viele Kontakte. Insgesamt stimmte die quantitative Konterbesetzung, qualitativ bleiben die Abläufe aber auch weiterhin unsauber und unklar. Auf der anderen Seite agierte Heidenheims Restraumverteidigung in der Rückwärtsbewegung und der Tiefensicherung aber auch erwartbar souverän und stabil.

Dynamos vereinzelte Ballbesitzaktionen

In der ersten Hälfte gab es außerdem noch einige wenige Phasen, in denen Heidenheim Dynamo den Ball überließ. Dort kann man das nächste Problem der SGD verorten, wenn auch diese Spielphase weniger relevant für den gesamten Spielansatz beider Teams war.

Man erkannte auf jeden Fall Dynamos Prinzipien im Ballbesitz. Während Sechser Stark wenig eingebunden war, versuchte die flache Viererkette und die tief ausweichenden Achter das gegnerische Mittelfeld zu locken.

Der potenzielle Raum dahinter sollte dann über Steil-Klatsch-Kombinationen bespielt werden. Meist (übrigens meist auch zu Beginn von Kontersituationen) macht Dynamo das über einen Chipball auf den tief kommenden Daferner, der den Ball (meist ballfern) ablegt, sodass man von dort dynamisch fortsetzt. Dafür lassen sich oft entgegengesetzte Bewegungsabläufe im Dresdner Spiel finden (z. B. Daferner kommt kurz, Flügel gehen tief).

Schlussendlich mangelte es in den wenigen Ballbesitzaktionen bezüglich dieser Abläufe aber an Präzision. Beispielsweise hat sich Daferner über die Saison durchaus im Spiel mit dem Rücken zum Tor weiterentwickelt, verschleppt vielversprechende dynamische Situationen jedoch immer noch teils über technisch unsaubere Ballannahmen und Ablagen.

Viel entscheidender war in diesem Spiel aber die gesamtmannschaftliche Ebene. Denn Heidenheim verteidigte diese Abläufe schlicht auch strukturell sehr gut. In dem 4141-Mittelfeldpressing kontrollierte Stürmer Kühlwetter Dynamos Sechser Stark mit seinem Deckungsschatten und lenkte von dort die Innenverteidiger durch leichtes diagonales Anlaufen auf eine Seite. Dynamos Achter Schröter und Kade verfolgte Heidenheim mannorientiert, während die Abwehrkette aktiv und intensiv nach vorn verteidigte. Damit eröffnete Heidenheim selten die von Dynamo anvisierten Räume. Vielmehr verteidigten sie sowohl individuell (z. B. lange Bälle) sehr souverän als auch kollektiv sehr kompakt.

Darauf fand Dynamo keine Antwort. Geht Plan A nicht auf, wird Dynamos Aufbau- und Übergangsspiel bekannterweise sehr statisch und endet letztlich in einem langen Chipball und dem Kampf um den zweiten Ball, den man gerade in der ersten Hälfte selten gewann. Diese Limitationen konnte man beispielsweise gut in den wenigen Situationen beobachten, in denen der nicht attackierte Ehlers andribbelte. Das ist grundsätzlich ein kluges Mittel, um in einem solchen kompakten Block für Zuordnungsprobleme zu sorgen. In dieser Partie schien es jedoch nur Verzweiflungstat zu sein: Ehlers sah keine Optionen, dribbelte an, hatte aber aufgrund zu statischer Bewegungen seiner Vorderleute weiterhin keine Optionen.

Ähnlich lässt sich über das Spiel im letzten Drittel sprechen. Kommt Dynamo nicht direkt in die Tiefe, führt der Weg schnell auf den Flügel für eine Flanke. Zwar klappt die Boxbesetzung im Vergleich zur Hinrunde besser, gerade gegen einen in der Endverteidigung starken Gegner würde ich mir aber wünschen, vielfältigere Optionen im Angebot zu haben. Teils fehlt z. B. nochmal ein Tiefenlauf, um hinter die Kette zu kommen.

Die zweite Hälfte

In der zweiten Hälfte gelang es Dynamo endlich, wieder in funktionierende Pressingabläufe zu gelangen. Um wieder aktiver zu werden, den Gegner unter Druck zu setzen und sich nicht auseinanderspielen zu lassen, lief man wieder aus der Raute heraus an. Es gelang häufiger, den Druck auf den Gegner hoch zu halten und ihn so zu langen Bällen oder Ballverlusten zu zwingen.

Heidenheim machte aber den Eindruck, sowieso weniger über den tiefen Aufbau auslösen zu wollen. Durch die Einwechslung von Schimmer hatten sie wieder einen klaren Zielspieler, der das Spiel über lange und zweite Bälle möglich macht – eine Stärke des Teams.

Dynamo verteidigte diese Spielweise in der zweiten Hälfte ziemlich ordentlich, Heidenheim aber auch. Es entwickelte sich daher eine Partie mit vielen Zweikämpfen und Umschaltaktionen auf beiden Seiten. Ab und an gewann Dynamo den Ball, ab und an Heidenheim. Torgefahr gab es auf beiden Seiten aber wenig. Bis das Dresdner Pressing einmal nicht komplett greift, Giorbelidze auf dem Flügel unglücklich agiert und Sollbauer das Kopfballtor von Schimmer nicht verhindert.

Das 1:1 und mehr Präsenz

Mit etwas Glück kann Dynamo aber schnell zurückschlagen. Aus einer weiteren Pressingsituation entsteht der streitbare Elfmeter, den Daferner sicher verwandelt.

Vor dem Hintergrund der Probleme in der Erarbeitung von Chancen war das eminent wichtig. Zudem insofern, als dass Dynamo das Spiel nun sogar auf seine Seite ziehen konnte. Sofort gewann man mehr direkte Duelle und agierte intensiver bei zweiten Bällen und im Gegenpressing. Währenddessen verlor Heidenheim zeitweise ihre Souveränität, gerade im Spiel mit Ball, und spielte häufig zu schnell zu einfach lang.

So konnte Dynamo mehr und mehr Druck erzeugen, der am Ende auch in Torgefahr mündete. Das Pressing funktionierte besser, man gewann mehr Duelle und (!) holte sich verlorene Bälle auch öfter wieder zurück. Die Umschaltaktionen spielte man zunächst weiterhin schwach aus. Das verbesserte sich aber zumindest in Teilen mit der Einwechslung von mehr Spielstärke: Insbesondere Weihrauch traf nach anfänglichen Ungenauigkeiten immer häufiger kluge Entscheidungen und konnte enge Situationen gefährlich auflösen.

Am Ende kann Dynamo so durchaus auch noch ein weiteres Tor erzielen. Letztlich kreierte man dafür insgesamt aber zu wenig Torchancen, was den Zuschauer daran erinnert, dass auch in dieser Phase die Abläufe im Umschaltspiel noch weiteren Verbesserungsbedarf offenbarten.

Fazit

Letztlich ist der Punkt für die SGD verdient. Die Leistung in diesem Spiel ist aber differenziert zu betrachten. Anfangs klappte der Pressingplan gegen ein top und flexibel eingestelltes Heidenheim nicht. Das wurde zwischenzeitlich klug korrigiert und funktionierte gerade nach dem 1:1 und dem dazu gewonnenen Selbstvertrauen auch so wie vom Trainer gewollt. Auch mit Ball hat man in der Schlussphase gesehen, was einzelne Spieler ausmachen können. Betrachtet man aber das gesamte Spiel und die geringe Torgefahr, stehen weiterhin das einseitige Ballbesitzspiel und die fehlende Präzision im Umschaltspiel im Fokus. Woran die Umsetzungsprobleme (v. a. Pressing, Konter) in diesem Spiel lagen, ist die entscheidende Anschlussfrage – ich vermag sie nicht zu beantworten.