SG Dynamo Dresden – FC Schalke 04: Spielanalyse

Gegen den FC Schalke 04 verliert die SGD mit 1:2. Dabei sah das eigene Spiel über weite Strecken und in nahezu allen Spielphasen nicht schlecht aus. Doch in den entscheidenden Bereichen haperte es letztlich zu sehr. Wir schauen uns Dynamos Herangehensweise und Probleme einmal genauer an.

Gegner und Strategie

Mit Schalke stand Dynamo an diesem Wochenende ein Gegner gegenüber, der in dieser Saison aus strategisch-taktischer Sicht selten überzeugte. Auch nach dem Trainerwechsel von Grammozis auf Büskens spielt man (noch?!) ziemlich einfachen und wenig dominanten Fußball. Dennoch ist das ein Team, das stetig Gefahr ausstrahlt; besteht es doch aus vielen überdurchschnittlichen, teils für Zweitligaverhältnisse überragenden Einzelspielern, die schon in einer Standardstruktur brillieren können.

Für Dynamo galt es daher in erster Linie, weiter am eigenen Spiel unter Trainer Capretti zu feilen. Gegen einen eher inaktiven Gegner im Mittelfeldpressing sollte besonders der eigene Ballbesitz im Fokus stehen, doch dazu später.

Dynamos besonderer Pressingplan

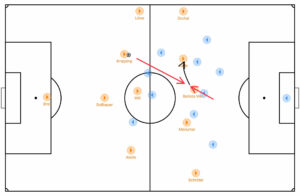

An den Gegner passte sich die SGD primär nur im Pressing an. Wie das klassische Pressing unter Capretti aussieht, wissen wir schon aus den letzten Partien. Stichwörter: 433, Mittelfeldpressing, optionsorientierte Flügel, Querpass und/ oder geschlossene Körperstellung als Trigger.

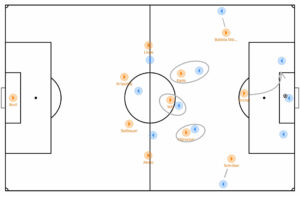

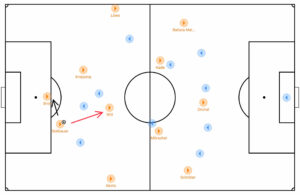

Diese Idee passt am besten für Gegner, die ebenfalls mit Viererkette und einem Ankersechser aufbauen. Schalke agiert jedoch, wie auch Nürnberg, meist mit zwei klaren Sechsern. Um das zu kompensieren, lief Dynamo den FCN zuletzt deutlich höher an, behielt aber Grundstruktur und -idee bei. Gegen Schalke änderte man diese leicht.

Die Achter Kade und Mörschel kontrollierten weiterhin die gegnerischen Sechser. Dynamos Flügel Schröter und Batista Meier orientierten sich jedoch deutlich stärker an den jeweiligen Schalker Außenverteidigern. Stürmer Drchal sollte den Schalker Spielaufbau durch bogenförmiges Anlaufen auf eine Seite lenken, wo Dynamo aus der 4141-Struktur heraus Kompaktheit her- und Optionen zustellte. Je nach Kontext fiel Dynamo auch häufiger als zuletzt in ein tieferes 4141-Mittelfeldpressing.

Teils zwang man Schalke so im Aufbau zu unkontrollierten Schlägen. Teils dribbelte ein Schalker Innenverteidiger (Thiaw!) an, den Drchal dann durch kluges Rückwärtspressing unter Druck setzen und in Dynamos Block hineinzulenken versuchte. Insgesamt suchte Schalke aus ihrer recht statischen Aufbau- und Übergangsstruktur schnell die Vertikalität und/ oder die guten Einzelspieler an der letzten Linie. Obwohl das situativ zu im Ansatz gefährlichen Aktionen führte, gelang es Dynamo (auch durch die veränderte Positionierung der Flügel) häufig, Struktur und Kompaktheit aufrechtzuerhalten und so Ballgewinne zu erzielen.

Spannender Exkurs: Einzig Schröter presste seinen Gegenspieler ab und an noch nach den klassischen Capretti-Ideen, indem er beispielsweise bei einem Querpass der Innenverteidiger Kaminski im Rücken anlief. Ob das explizit Matchplan war oder Schröter taktisch falsche Entscheidungen traf, bleibt offen. Durch die fehlenden Bemühungen des Rests der Dresdner blieben seine Bewegungen jedenfalls wirkungslos. Genauso wie die Schalker Lösungen, die eine schnelle Verlagerung auf Ouwejan verpassten (was für Dynamo schnell gefährlich werden hätte können).

Das Spiel mit Ball

Schalke war der erste Gegner unter Capretti, gegen den Dynamo signifikant weniger über Konter gefährlich werden konnte, sondern der von der SGD verstärkt Ballbesitzlösungen forderte. Nach der intensiven Arbeit mit Ball in den letzten drei Wochen wurde somit zum ersten Mal klar deutlich, wo Capretti mit der SGD in Ballbesitz hin möchte.

Ergaben sich Umschaltszenen nach Ballgewinn oder insbesondere nach zweiten Bällen, nutzte Dynamo diese Konterszenen auch über die schon in den letzten Wochen zu erkennenden Muster (Stürmer als Verbindungsspieler, ausgewogene Zonenbesetzung, Steil-Klatsch, passende Tiefenläufe). Vermehrt war die SGD aber um Kontrolle und Dominanz bemüht – mit organisierten Ballbesitzphasen und aggressivem, primär optionsorientierten Gegenpressing nach Ballverlust.

Solide in tiefen Zonen

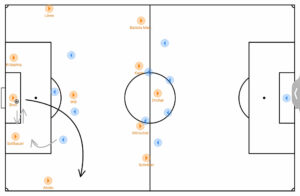

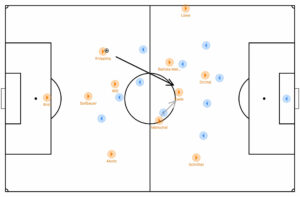

Im Spielaufbau in tiefen Zonen, zum Beispiel bei Abstößen, stellte Schalke Dynamo hoch zu. Dynamo positionierte sich im 433, wobei die Achter sehr weit hoch schoben. Damit drückte man Schalkers Mittelfeld- und Abwehrreihe weit zurück und schuf Raum im Zentrum. Sollte außerdem ein langer Ball gespielt werden, hatte man somit eine passende Struktur für zweite Bälle.

Meist versucht Dynamo aber zunächst, den gegnerischen Druck über die Viererkette und Sechser Will aufzulösen. Im Gegensatz zur Zeit unter Schmidt bewegt sich dabei der Sechser sehr weiträumig, um ballnah zu unterstützen und Dreiecke für Kombinationen zu bilden. Ist der Ball auf einer Seite, schiebt meist der ballferne Innenverteidiger nach vorn, um eine weitere Option anzubieten. Zudem sind die Innenverteidiger ermutigt, anzudribbeln.

Diese Aspekte wurden insbesondere auch im Testspiel während der Länderspielpause deutlich. In diesem Spiel entfachte Schalke etwas mehr Raum- und Zeitdruck, indem sie Will stark mannorientiert verfolgten und Stürmer Terodde Dynamos Spiel durch kluge Deckungsschattenarbeit auf eine Seite zu lenken versuchte. Währenddessen positionierten sich Latza und Drexler zwischen den Dresdner Innen- und Außenverteidigern, orientierten sich im Verlauf aber häufiger an ersteren. Das nutzte Dynamo aus, indem man häufig diese herausrückenden Bewegungen erst durch tiefen Aufbau provozierte und dann mithilfe eines Chipballs von Broll auf Akoto oder Löwe überspielte. Diese hatten nun viel Raum vor sich und konnten das Spiel in Richtung Halbraum andribbelnd oder kombinierend fortsetzen.

Probleme in hohen Zonen

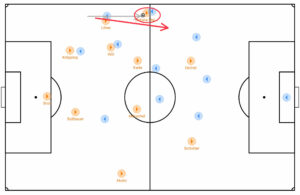

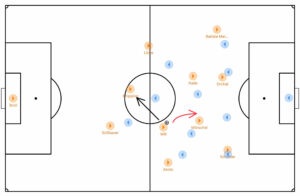

In jenen höheren Zonen begannen aber Dynamos Probleme. Strukturell agierte man Capretti-typisch, also im 433 mit den hohen Achtern im Halbraum und maximal breit gestaffelten Flügeln. Über die Spielzeit sammelte man auch viele Ballbesitzminuten. Gefährlich wurde man jedoch selten – in der ersten Hälfte ein wenig, in der zweiten Hälfte noch weniger zwingend. Letztlich fehlte es dafür an entscheidenden Details.

Beginnen wir bei der Viererkette bei höherem Aufbau-/ Übergangsspiel: Dynamo ließ den Ball viel in der eigenen Abwehrkette zirkulieren. Optimalerweise lässt man so den Gegner laufen bis er Fehler beim Verschieben begeht und sich Passwege in höhere Zonen öffnen.

Dafür waren aber die Freilaufbewegungen von den Achtern Mörschel und Kade (und teils auch von Sechser Will) innerhalb ihrer Zonen vereinzelt etwas zu statisch, sodass sie leicht mannorientiert verfolgt werden konnten. Noch entscheidender war aber: Wenn sich Passfenster öffneten, nutzte man sie zu selten. Löwe und Akoto spielten beispielsweise tendenziell eher auf den Flügel als auf Will, Knipping und Sollbauer verpassten einige vielversprechende Passmöglichkeiten auf Will, Mörschel und Kade.

Dazu kamen Momente, in denen Dynamos Innenverteidiger noch mutiger und dynamischer andribbeln hätten können. Statt so die gegnerischen Mannorientierungen aufzulösen, wählten sie jedoch zu häufig den einfachen Ball, der meist auf den Flügel führte.

Erhält der Flügelstürmer (Batista Meier oder Schröter in dieser Partie) den Ball, führt Dynamo auch schon die typischen Capretti-Bewegungen aus. Er wird auf engem Raum von Achter und Außenverteidiger unterstützt, um das Spiel diagonal fortzusetzen. Im Halbraum wird zudem die Tiefe attackiert, indem meist der Außenverteidiger unterläuft. Im Laufe dieses Spiels zog es auf der linken Seite meist Kade in diese Art Aktion, um vom Flügel direkt ins 1v1 zu gehen.

Meist erstickten jedoch Dynamos Offensivabläufe genau dort. Spielten Löwe und Akoto direkt auf den Flügel (was z. B. nach Überspielen der ersten Pressinglinie oft passierte, weil sie von hinten Druck bekamen), waren meist die Passwinkel nicht ideal. Zu viel Vertikalität führte zu einer geschlossenen Körperstellung bei den Passempfängern. Durch die so fehlende Dynamik konnten sie leicht attackiert und zurückgedrängt werden. (Ähnliches galt situativ auch für die Achter Kade und Mörschel. Teils hätten die Genannten auch eher mit dem ersten Kontakt klatschen lassen sollen als ins direkte Duell zu gehen.)

Kam Dynamo doch in höhere Flügelzonen, entstanden dort sehr viele isolierte Aktionen – 1v1, 2v1 oder 2v2. Meist verteidigte das Schalke souverän, indem sie mit Sechser und Außenverteidiger schnell Gleich- oder Überzahl herstellten. Andererseits ist auch zu erwähnen, dass Dynamos Flügelstürmer (plus Kade) im Vergleich nicht die Unberechenbarsten im offensiven 1v1 sind und ihren starken Gegenspielern in diesem Spiel so häufig unterlegen waren.

Manchmal konnte man eine solche Situation doch auflösen und eine Flanke in die gut besetzte Box (ballferne Akteure rücken ein, Achter schieben hoch) schlagen. Doch für genug Torgefahr für einen Sieg reicht es in einem solchen Spiel gegen einen solchen Gegner mit einem solchen 1v1-Fokus nicht aus, nur 40% dieser Duelle zu gewinnen. Zumal Schalke in der Endverteidigung mit überdurchschnittlichen Zweitligaverteidigern sehr souverän agierte. Variantenreicheres Spiel und mehr Zentrumsfokus hätte dem Spiel der SGD gut getan.

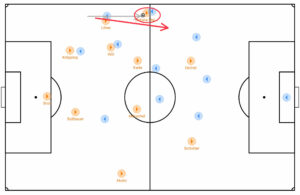

Kleine Anpassungen ohne Wirkung

Spannend waren die kleinen Anpassungen in der zweiten Spielhälfte. Zum einen schob Löwe in hohen Zonen situativ etwas höher, sodass in einer Art 3151 mit Batista Meier noch mehr Präsenz und Kombinationsoption zwischen die Linien kam. Nach der Auswechslung Drchals wich letzterer zudem auf die Mittelstürmerposition aus, was ich für eine spannende Idee halte. Drchal hat zuvor ein gutes Spiel gemacht, insbesondere mit dem Rücken zum Tor. Gleich in der ersten Aktion von Batista Meier hat man aber gesehen, dass er in dieser Zone noch häufiger durch sein gutes Raumgefühl zwischen den Linien Räume hinter der Kette kreieren und/ oder auch mal mit seiner technischen Klasse und Beweglichkeit im Zentrum den Ball erhalten und aufdrehen oder klatschen lassen könnte. Doch konstant wirkungsvoll wurde auch dieser Schachzug nicht.

Fazit

Denn auch in 15 direkteren Minuten mit Fokus auf langen und zweiten Bällen gelang es Dynamo nicht, ein zweites Tor zu erzielen. Damit verliert man letztlich gegen Schalke. Die Defensivleistung mit entsprechender Gegneranpassung war dabei sogar ausgesprochen gut. Genauso auch die strukturelle Weiterentwicklung in der Spielphase Ballbesitz. Doch am Ende fehlt es – neben dem individuellen Qualitätsunterschied und kleinen Unsauberkeiten – genau dort an entscheidenden Details in der Umsetzung. Das ist ergebnistechnisch bitter, unter einem neuen Trainer aber auch verständlich. Ich gehe mit dem Coach mit, der aus dieser Partie viel Positives aber gleichzeitig auch die zu verbessernden Aspekte für das strategisch vermutlich ähnliche Spiel gegen Sandhausen mitnimmt.