SG Dynamo Dresden – Karlsruher SC: Spielanalyse

In einem zunächst äußerst trägen Spiel gewinnt die SG Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC am Ende deutlich und verdient. Trotzdem hat auch dieses Mal nicht alles geklappt. Versuchen wir uns mal an einer Einordnung.

Das Grundproblem des Spiels

Schon die erste Hälfte schien auf viele Fernsehzuschauer öde und langweilig. Betrachtet man auch die spannenden Szenen in der zweiten Halbzeit, zog sich der Grund dafür über das gesamte Spiel. Was war das Problem?

Sowohl die SGD als auch der KSC traten mit einem soliden taktischen Plan an. Keineswegs wollten beide kompletten und aufregenden Fußball spielen. In vielen Spielphasen ließen sich dennoch zumindest einige Ideen erkennen.

Diese Ideen wurden im Spiel jedoch nur selten gut umgesetzt. Auf beiden Seiten prägten es Ungenauigkeit, schlechte Entscheidungsfindung und fehlendes Tempo.

Schauen wir dennoch einmal auf eben jene Pläne beider Teams.

Der Gegner aus Karlsruhe

Mit dem KSC stand der SGD ein Kontrahent gegenüber, der in einigen Mannschaftsteilen überdurchschnittliche individuelle Qualität mitbringen (z. B. Wanitzek, Hofmann). Trotz des Spiels kann ich dieses Team in seiner gesamten langfristigen Spielanlage jedoch nicht tiefgründig einschätzen. In diesem speziellen Spiel agierten sie aber wie folgt:

In einem engen 433-Mittelfeldpressing überließ man Dresden den Ball in ungefährlichen Zonen. Die üblicherweise folgenden langen Bälle der SGD wollte man so mit der hohen Anzahl an tiefem Personal wegverteidigen, um selbst wenig Torgefahr zuzulassen.

Mit Ball fokussierte sich Karlsruhe meist auf lange Bälle über Dynamos Pressing, um dann über Ablagen in die Vorwärtsbewegung zu kommen. Ein häufig genutztes und kluges Mittel gegen das extrem ballorientierte Verschieben der SGD war dabei, das Spiel bei jeder Gelegenheit auf den ballfernen Außenverteidiger zu verlagern.

Wie das im Detail funktionierte, erklärt sich mit einem ausführlicheren Blick auf die Dresdner Perspektive.

Dynamos Spiel mit Ball

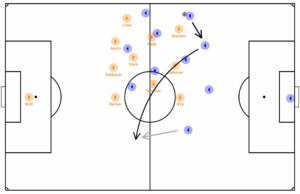

Zunächst bleibt zum Ballbesitzspiel der SGD wie gewohnt nicht viel zu sagen. Im Gegensatz zu den Spielen gegen Düsseldorf und Regensburg agierte man wieder in der engen 433-Struktur. Damit war Plan A klar: Fokus auf lange und zweite Bälle. Gewann man die, sollte es mit Königsdörffer und Borrello als die beiden Flügel schnell in die Tiefe gehen.

Manchmal versuchte man dabei, den KSC durch tiefen und ruhigen Aufbau der Innenverteidiger mit Sechser Stark und situativ fallenden Achtern anzulocken. Rückte das Mittelfeld heraus, würden sich so größere Räume zwischen den Linien ergeben. Das hätte der SGD Vorteile im Kampf um den zweiten Ball geschafft.

Nach zwei derartigen Aufbausituationen zu Beginn des Spiels, passte sich der KSC jedoch schnell an diesen Plan an. Die enge und abwartende Positionierung der Stürmer schloss mit deren Deckungsschatten die Passwege ins Zentrum. Damit musste auch das Karlsruher Mittelfeld nicht weit rausrücken, die so Dynamos lange Bälle leichter verteidigen konnten.

Zur ersten Hälfte muss jedoch erwähnt werden, dass solche Situationen vergleichsweise selten entstanden. Häufig agierte die SGD schon im tiefen Aufbau haarsträubend unruhig, ungenau und langsam. So verlor man einige Bälle schon auf den Außenverteidigerpositionen oder spielte einen hohen Ball ins Nirgendwo.

Neben den individuellen Umsetzungsproblemen dieses einfachen und einseitigen Plans mit Ball lagen diese Schwächen bekannterweise auch an dem geringeren taktischen Fokus, den Trainer Schmidt auf diese Spielphase legt. Auch gegen den KSC dachte er Dynamos Matchplan primär aus der Defensive.

Dynamos Spiel ohne Ball

Karlsruhe ist schließlich ein Team, das durchaus gern in eigene Ballbesitzphasen kommt, dabei aber (und das ist der Clou!) keineswegs stabil und sicher agiert.

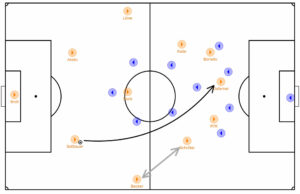

Daher agierte Dynamo auch nicht im gewohnten Angriffspressing. Vielmehr erwartete man den Gegner in einer tiefer und passiver stehenden, raumorientierten Raute. Die Stürmer ließen die Karlsruher Innenverteidiger das Spiel aufbauen, versuchten sie nur vorsichtig nach außen zu lenken. (Aggressiv attackierte man nur, wenn der Gegner den Ball zurück auf den Torwart spielte, um einen langen Ball zu erzwingen.) Warum?

Man fokussierte sich zum einen auf die Verteidigung der langen Bälle des Gegners. Mit einem engen 433 verfolgte dieser dafür eine ähnliche Struktur wie die SGD. Dynamos Abwehr- und Mittelfeldspieler agierten daher zurückhaltender. Sie wollten lieber im Zentrum den Raum verknappen und so die zweiten Bälle gewinnen, als sich rauslocken zu lassen. Besonders die Achter Kade und Schröter mussten schließlich sowohl auf des Gegners Achter und Außenverteidiger Acht geben. (Diesen Fehler hat man gegen Regensburg gemacht, wo sich die Achter zu Beginn zu leicht haben rauslocken lassen. Schaut dafür bei Interesse gern nochmal in den zugehörigen Spielbericht.)

Spielte der KSC kurz, lenkte man zum anderen den Gegner nach außen. In diesem Fall schob der ballnahe Achter auf den Außenverteidiger, während das gesamte Team Schmidt-typisch extrem auf die Ballseite schob. So wollte man dort den Raum verknappen und Ballgewinne erzielen.

In der Anfangsphase hatte Dynamo damit aber wenig Erfolg. Einige Male war der KSC in der Lage, das Spiel auf den verwaisten ballfernen Außenverteidiger (meist Heise) zu verlagern. Dieser hatte dann genug Zeit und Raum für einen gefährlichen Flankenlauf, den Sturmtank Hofmann und nachrückende Angreifer des KSCs im Strafraum verwerten wollten. In diese Phase hätten die Dresdner durchaus ein Tor kassieren können.

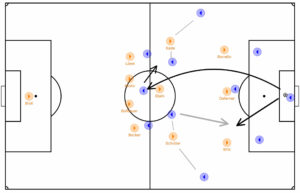

Dynamos Konterspiel

An diesen Situationen lässt sich jedoch auch ein weiterer Grund für das etwas abwartendere Pressing der SGD verdeutlichen. Man war in der Lage, den Gegner in Richtung des eigenen Tors zu locken. Der KSC schob in der Dresdner Hälfte häufig mit vielen Spielern in hohe Zonen. Dabei band man sowohl beide Achter als auch mindestens einen Außenverteidiger (Heise!) ein.

Aus Dynamo-Sicht öffnete das die Chance, nach potenziellem Ballgewinn den dahinter entstehenden Raum über Kade, Schröter und den drei Stürmern zu bekontern.

Nachdem die SGD sich nach den problematisch ersten Minuten des Spiels defensiv stabilisiert und weitgehend kluges Verschiebe- und robustes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt hatte, wurden genau solche potenziell gefährliche Situationen in ihren Ansätzen offensichtlich.

Fazit zur ersten Hälfte

Doch die Umsetzungsprobleme blieben weiterhin. In derartigen Situationen kam Dynamo schlicht nie über eben jene Ansätze hinaus, weil Tempo, Genauigkeit und Entscheidungsfindung zu wünschen übrig ließen. Genau dasselbe galt für den KSC, der nach der Anfangsphase zu selten klug verlagerte.

Fazit: Beide Teams boten dem Gegner Räume und Möglichkeiten. Beide Teams waren individuell und mannschaftlich selten in der Lage, diese zu nutzen.

Die zweite Hälfte

Auch nach der Halbzeit setzte sich dieser Trend fort. Plötzlich fielen drei, am Ende sogar vier Tore. Am Spiel selbst änderte sich jedoch nicht viel.

Mit jenen Unsicherheiten auf beiden Seiten hätte dieses Spiel in der zweiten Hälfte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung kippen können. Entscheidend war in diesem Spiel schlichtweg, dass der KSC im Vergleich zu Dynamo mehr und entscheidendere Fehler gemacht hat.

Auf der einen Seite hatte Dresden vorrangig im Offensivspiel Probleme, stand defensiv nach den kritischen Anfangsminuten aber ausgesprochen stabil. Auf der anderen Seite agierte Karlsruhe mit Ball ungenau und (!) agierte ohne Ball teils vogelwild.

Die ersten beiden Dresdner Tore fallen dementsprechend nach Aussetzern der gegnerischen Hintermannschaft. Diese täuschten auch über die einzige große Unsicherheit im Defensivverbund der SGD hinweg, die zum zwischenzeitlichen 1:1 geführt hat (Standards!).

Diese Führung ließ anschließend das Selbstvertrauen auf Dynamo-Seite merklich ansteigen. Sofort agierte man ballsicherer und mutiger, traf in den vom Gegner angebotenen Räumen sinnvollere Entscheidungen – spielte sich in einen Rausch. Letztendlich führt das zu einem weiteren Tor und noch zahlreichen weiteren Chancen der SGD, die auch ein noch höheres Endergebnis begründet hätten.

Fazit

Beide Teams verfolgten in diesem weitgehend unansehnlichen Spiel solide, aber nicht überragende taktische Pläne. Problem war: Beide hatten über weite Strecken des Spiels große Probleme in deren Umsetzung. Für Dynamo war dies daher ein Spiel wie schon einige andere in dieser Saison.

Im Vergleich war dieses Mal jedoch entscheidend, dass die SGD weniger Fehler machte als der Gegner. Es lief nicht alles gut, im Gegenteil. Gerade defensiv zeigte man jedoch eine deutliche Leistungssteigerung, die im Verbund mit einem schwachen Gegner am Ende in einem Offensivrausch mündete. So hat man Schmidts Idee vom Fußball auf dem Platz endlich konstanter umgesetzt und verdiente drei Punkte geholt. Darauf lässt sich aufbauen, auch wenn gleichzeitig die gezeigten Schwächen nicht aus den Augen verloren werden sollten und es gegen stärkere Gegner dahingehend Verbesserung bedarf.