SV Sandhausen – SG Dynamo Dresden: Spielanalyse

In einem sehr wichtigen Saisonspiel verliert die SGD gegen den direkten Konkurrenten aus Sandhausen. Dabei verfolgt man in dem Spiel zwar eine klare Idee, führt diese jedoch häufig zu unsauber aus. Schauen wir uns das noch einmal im Detail an.

Gegner und Strategie

Jene, denen der SV Sandhausen unter Trainer Schwartz als Gegner gegenübersteht, wissen meist schon sehr genau, was in diesem Spiel zu erwarten ist: Ein defensivfokussiertes, aggressives und intensives, schnell umschaltendes Team. Genau damit musste auch die SGD am Sonntagnachmittag umgehen.

Dafür war zum einen die nötige Intensität in allen Spielphasen vonnöten, um dem Gegner hinsichtlich dieser Aspekte mindestens auf Augenhöhe zu begegnen. Zudem brauchte es Lösungen im Ballbesitz, um gegen ein kompakt verteidigendes Team eigeninitiativ Torgefahr zu kreieren.

Dynamo in Pressing- und Umschaltmomenten

Ersteres klappte in diesem Spiel meiner Meinung nach ordentlich bis gut.

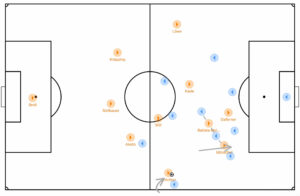

In organisierten Pressingphasen lief Dynamo den Gegner aus jener 4141-Struktur an, die auch schon im Spiel gegen Schalke zu beobachten war. Dabei orientieren sich die Mittelfeldakteure mannorientiert an den Zentrumsspielern und Außenverteidigern des Gegners, während Stürmer Daferner das Spiel durch bogenförmiges Anlaufen auf eine Seite lenkt. Das klappte über das gesamte Spiel, prägte eben jenes aufgrund der strategisch-taktischen Herangehensweise Sandhausens jedoch nur schwach. Denn Sandhausen wählt sowieso häufig den einfachen langen Ball, fokussiert sich wenig auf flachen Aufbau und Chancenkreation aus eigenem organisierten Ballbesitz.

Vielmehr steht Sandhausen im kompakten Mittelfeldpressing und versucht, nach Ballgewinn über dynamisches Konterspiel zu Torgefahr zu kommen. Auch bei beispielsweise eigenem Aufbau bedeutet das eher die Wahl des direkten Vertikalballs und den intensiven Kampf um den zweiten Ball, um von dort in konterähnliche dynamische Situationen zu gelangen.

Doch auch das verteidigte Dynamo über weite Strecken des Spiels souverän. Sowohl bei zweiten Bällen als auch nach Ballverlust gelang es, durch eine enge ballnahe Struktur und hohe, klug eingesetzte Aggressivität gegenüber Ball und Gegner viele Bälle zurückzugewinnen.

Was passierte, wenn dies situativ nicht funktionierte, zeigt die gefährliche Kopfballchance von Testroet aus der ersten Hälfte. Erst lässt er sich klug fallen, um als Ziel- und Verbindungsspieler den Ball erst zu erhalten und dann klug auf die nachstoßenden Akteure weiterzuleiten. Dann attackieren Sandhausens schnelle Außenspieler die Tiefe, womit Okorochi genug Platz zum Flanken auf den sich in der Box ebenfalls klug bewegenden Testroet hat. In dieser Szene jedoch pariert Dynamos Torhüter Broll den gefährlichen Ball.

Bis auf ein paar wenige Ausnahmen war Dynamo also durchaus in der Lage, dem Gegner vom eigenen Tor fern zu halten. Insgesamt beschränkten sich diese Phasen jedoch wohl nur auf geschätzte 30 bis 40 Prozent des gesamten Spiels.

Probleme im Ballbesitz

Denn über weite Strecken der Spielzeit galt es für Dynamo vor allem, den Defensivblock des Gegners zu knacken. Genau dort lagen die Probleme der Dresdner.

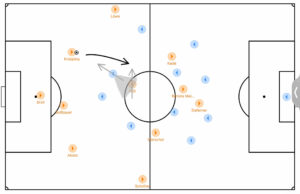

Sandhausen agierte ohne Ball in einem klassischen 4231-Mittelfeldpressing mit je nach Kontext verschiedenen Anlaufhöhen. Dabei orientierten sich die Flügelspieler Kinsombi und Soukou primär an Dynamos Außenverteidigern. Während Stürmer Testroet eine passivere Rolle in der Nähe Sollbauers einnahm, orientierte sich Seufert zunächst an Sechser Will. Spielte Dynamo nun von Sollbauer auf Knipping, rückte dieser mit Will im Deckungsschatten diagonal heraus. So sollte Dynamo auf eine Seite gelenkt werden, während gleichzeitig alle Passoptionen für Knipping zugestellt sind.

Nach einigen langen Bällen zu Beginn des Spiels löste Dynamo dieses Problem, indem sich Ankersechser Will klug aus dem Deckungsschatten bewegte und den Ball hinter Pressinglinie 1 erhalten und aufdrehen konnte.

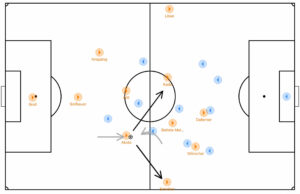

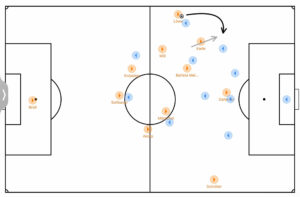

Vermehrt kam in Dynamos Aufbau jedoch folgende besondere Herangehensweise zum Tragen: Während man in den bisherigen Ligaspielen unter Capretti stets im 433 aufbaute, agierte die SGD in diesem Spiel variabler. In tiefen Zonen baute man immer noch in der klassischen gestreckten 4123-Staffelung mit flacheren Außenverteidigern auf. Ab dem mittleren Drittel agierte Dynamo nun jedoch konstant asymmetrisch in einer Art 3151, indem Linksverteidiger Löwe breit hochschob, Akoto eng blieb und Batista Meier zwischen die Linien rückte. Das hat die SGD schon im Testspiel in der letzten Länderspielpause und in den Schlussminuten des Schalkespiels so probiert.

Diese Idee hat strukturell – insbesondere gegen ein 442 – zahlreiche Vorteile im Spiel mit dem Ball. In erster Linie schafft man sich so eine 4vs2-Überzahl mit diagonalen Passwegen, was den Aufbau erleichtert. Gleichzeitig besetzt man weiterhin die maximale Breite (Löwe und Schröter) und überläd den Raum zwischen den Linien (3vs2). Bei sauberem Positionsspiel ergeben sich so in der Theorie zahlreiche vielversprechende Kombinationsmöglichkeiten.

Diese Struktur hat Dynamo im Aufbau tatsächlich auch in diesem Spiel geholfen. Gegen Schalke war Dynamos Hauptproblem vor allem, dass zahlreiche gute Passfenster nicht genutzt wurden. Situativ war das in diesem Spiel auch noch so, jedoch deutlich seltener:

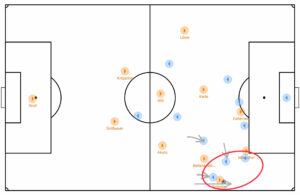

Hauptsächlich Akoto konnte in erster Linie immer wieder im Halbraum andribbeln. Das führte zu Zuordnungsproblemen für Sandhausens Kinsombi, der neben ihm auch noch den tiefer und breit positionierten Schröter im Blick hatte. Entweder positionierte er sich zentraler, sodass Schröter auf dem Flügel Platz erhielt, Okorochi herauszog und/ oder andribbeln konnte. Oder es eröffneten sich diagonale Passfenster zwischen die Linien, wo sich Dynamos Kade, Batista Meier und Mörschel in Überzahl klug positionierten.

Ab diesen Stationen begannen jedoch Dynamos Probleme. Denn passende Anschlussaktionen gelangen der SGD selten.

Gelangte der Ball zwischen die Linien, verlor Dynamo den Ball häufig direkt dort wieder. Situativ nahmen die Zielspieler (z. B. Batista Meier) die Bälle zu unsauber an oder brauchten zu viele Kontakte zum Fortsetzen und/ oder Aufdrehen. In Verbundenheit mit der sehr aggressiven, intensiven und disziplinierten Arbeit des SVS gegen den Ball (indem z. B. der ballferne Flügel sehr weit mit nach hinten arbeitete), kam Sandhausen dort immer wieder in die direkten Duelle und konnte viele davon für sich entscheiden.

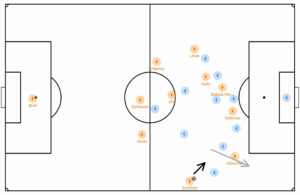

Gelangte der Ball auf den Flügel, wurde in diesem Spiel zudem Dynamos (und Caprettis) Fokus auf die diagonale Spielfortsetzung deutlich. Erhält der Breitengeber den Ball (und geht nicht mit Dynamik an die Grundlinie oder ins 1v1), attackiert der ballnahe Achter (Kade oder Schröter) im Halbraum die Tiefe. Das schafft Raum zwischen den Linien, den der Ballführende entweder selbst diagonal bedribbeln oder in Richtung eines weiteren Zwischenraumspielers oder des Stürmers bespielen kann. Klappt das nicht, bleibt außerdem noch der Tiefenball auf den Achter, um von dort ins 1v1 gehen zu können.

In diesem Spiel gelang eine solche Spielfortsetzung vom Flügel sehr selten. Teils verpasste man den Pass, teils stimmte das Positionsspiel im Zentrum nicht. Situativ arbeiteten die gegnerischen Flügelstürmer auch so weit und schnell zurück, dass Anschlussoptionen im Zentrum nicht aufgingen. Oft (und am bedeutendsten!) unterstützte der ballnahe Sechser seinen Außenverteidiger, sodass Sandhausen den Raum auf dem Flügel effektiv verknappen und Zugriff erzeugen konnte.

Letzteres klappte auch, wenn Schröter situativ statt das Spiel ins Zentrum fortzusetzen in die Dynamik und das 1v1 gegen Okorochi ging.

Meist blieb so nur der Tiefenball, den insbesondere Löwe oft auf Kade spielte. Als der Sandhäuser Flügel ein/ zwei Mal zu spät kam und der Außenverteidiger nachschob, wurde eine solche Situation auch im Ansatz gefährlich. In nahezu allen Szenen reichte Kades Profil jedoch wiederum im 1v1 nicht für gefährliche Szenen.

30 Minuten Schlussoffensive

Nach den zwei Gegentoren entschied sich Trainer Capretti daher schon ungefähr in Minute 60, Dynamos Herangehensweise drastisch zu verändern. Mit den Einwechslungen von den eher physischen, weniger technischen Spielern Stark, Drchal und Diawusie stellte er auf ein klassisches 442/4231 um. Dabei blieb in ganz hohen Zonen weiterhin die Asymmetrie mit Löwe, der insbesondere in der gegnerischen Hälfte weiter aufrückte als Akoto.

Der Spielfokus lag nun aber vermehrt auf einfachem direkten Spiel über die Flügel. Mit Stark und Will (und einem müderen Sandhausen) baute man mit viel Personal einfacher auf, um dann Diawusie oder Schröter in 1v1-Szenen zu bringen. Das führte mit den klassischen nachrückenden, meist überlaufenden Bewegungen der Außenverteidiger und der hohen Boxpräsenz in einigen Szenen tatsächlich zu mehr Torgefahr, war letztlich aber ein zu einseitiger Ansatz.

Fazit

Insgesamt ist es Dynamo gegen ein stark verteidigendes Sandhausen somit über das ganze Spiel nicht gelungen, in den Bereichen Übergangsspiel und Chancenerarbeitung im letzten Drittel gefährliche Aktionen mit genügend hoher Schlagzahl zu erspielen. Dabei erreichte man diese Zonen durchaus besser und häufiger als gegen Schalke. Auch die Capretti-Abläufe wurden noch klarer ersichtlich. Von dort weg gelang es jedoch nicht, gegen einen robusteren Gegner genügend und genügend klare Szenen zu kreieren, um gegen Sandhausen einen oder mehr Punkte mitzunehmen.