1. FC Kaiserslautern – SG Dynamo Dresden: Spielanalyse

Gegen den 1. FC Kaiserslautern verfolgt die SGD denselben Plan wie zuletzt – und führt diesen in mehreren Aspekten besser aus. Für bedeutende Torgefahr und einen Sieg reicht das jedoch immer noch nicht. Schauen wir uns das Spiel nochmal ausführlich an.

Strategische Einordnung

Mit meinen Erwartungen und Prognosen der letzten Wochen lag ich tatsächlich falsch. Als Dynamo-Trainer Capretti nach Dresden kam, ging er mit Dynamo in den ersten Spielen Schritt für Schritt in Richtung seiner Spielidee. Nach der Niederlage gegen Sandhausen verworf er all das und arbeitete mit dem Team wieder an den Basics, etablierte einen einfachen und stärker auf Intensität fokussierten Ansatz. Ich dachte mir folgendes: Wenn das Team damit seine Sicherheit wiedererlangt und dann das Saisonfinale startet, kehrt der Coach wieder zu seinen eigentlichen Idealen zurück; bringt damit angesichts defensivstarker Gegner (KSC, Aue, FCK) vor allem seine vielversprechenden Ideen im Ballbesitz stärker ein.

Doch das war nicht der Fall. Sein Gedanke schien seit dem Spiel in Sandhausen folgender gewesen zu sein: Die Zeit zum Ende einer Saison reicht nicht, meine Ideen erfolgsversprechend in eine verunsicherte Mannschaft zu implementieren. Deswegen bauen wir uns etwas Stabiles auf, dass dann durch einfache, aber kluge Abläufe ebenso gegen die genannten Gegner ausreicht.

Im Grundsatz ein absolut verständlicher Gedanke. Ich unterschreibe, dass genau der Fall eingetreten ist, der bei Trainerwechseln während einer Saison, insbesondere einer Rückrunde, stets ein großes Risiko ist: Die Zeit reicht für den neuen Coach nicht, genauso wie ein unbekanntes (für ihn nicht ideales) und verunsichertes Team den Kontext nicht erleichtert. In dieser Hinsicht finde ich, dass Dynamo-Trainer Capretti mit der flexiblen und nicht zu dogmatischen Entscheidung für einen Strategiewechsel viel richtig gemacht hat.

Die Mannschaft scheint sich in einer Dreierkette gerade defensiv wohler zu fühlen. Gerade jene Spieler, die erfahren sind und/ oder weitgehend konstant solide performen, werden in diesem 3412 in vielen Aspekten bezüglich ihrer Stärken passend eingebunden. Insgesamt bietet diese Idee insbesondere aufgrund der Vielzahl an Defensivakteuren eine sehr stabile defensive Basis.

Doch sie hat in ihrer Einfachheit natürlich auch Schwächen, die nicht wegzudiskutieren sind. Das 1v1-Verteidigen über das gesamte Feld birgt Risiken, die mit einfachen taktischen Mitteln ausgespielt werden können. Das hat der KSC vor zwei Wochen gezeigt.

Doch weil Dynamo mit viel Defensivpersonal und einer meist soliden Intensität auf dem Platz das spätestens in der Endverteidigung aufzufangen wusste, entfaltete dieser Aspekt zumindest bisher noch keinen großen negativen Impact auf Dynamos Ergebnisse (wenngleich durchaus auf die durch die vielen Defensivaktionen geschwächte Spieldominanz). Anders sieht das bezüglich des Spiels mit dem Ball aus. Dessen Einfachheit und geringere Anzahl erfolgsversprechender und gut funktionierender Abläufe führt dazu, dass Dynamo trotz viel Ballbesitz seit einigen Spielen sehr wenig Torgefahr aus organisierten Ballbesitzphasen kreiert. (Das ist schon über die gesamte Saison Thema. In dieser Phase hat das aber andere Gründe.) In Intensitätsspielen wie gegen Regensburg oder den KSC, fiel das im Spielverhältnis und -verlauf weniger ins Gewicht – gegen Aue vor einer Woche aber umso mehr.

In den zahlreichen Ballbesitzphasen dieses Spiels wurde deutlich, wie wenig Möglichkeiten für eigeninitiativ kreierte Chancen sich aus dieser unpassenden Struktur und diesen weitgehend unsauber umgesetzten Abläufen ergeben.

Man kann nun also die Passung dieser Grundidee und dieser Prinzipien zu den aktuellen Spielen, Gegnern und Spielverläufen bewerten. Das deckt aber schon die Spielanalyse der letzten Woche ab. Gegeben, dass es in den restlichen drei Tagen der Saison sowieso keine grundsätzliche Strategieänderung geben wird, ist aktuell vielmehr interessant, wie Dynamo innerhalb dieser Idee agiert, was dabei gut und was nicht so gut läuft, und was im Rückspiel gegen den FCK noch besser werden muss.

Der Gegner

Dieser Gedankengang ergibt sich vor allem daher, dass Kaiserslautern am Wochenende praktisch genauso agierte wie Aue am letzten Spieltag. Trainer Dirk Schuster scheint bei seinem Stadionbesuch genau das erkannt zu haben, was Dynamo in dieser strategischen Herangehensweise große Probleme bereitet.

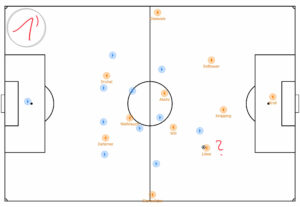

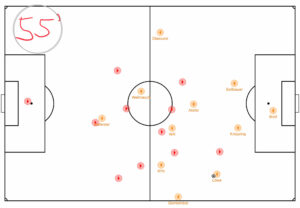

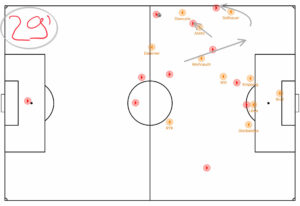

Genau wie Aue überließ der FCK Dynamo über weite Strecken der Partie den organisierten Spielaufbau und presste aus einem 433-Mittelfeldpressing. Dabei nahm das Mittelfeld Dynamos Zentrumspieler Will, Akoto und Weihrauch mannorientiert auf, während sich die Flügelspieler des FCK optionsorientiert zwischen Halb- und Flügelverteidiger staffelten und Dynamos Aufbau über diagonales Anlaufen und die Nutzung ihres Deckungsschatten nach innen lenkten. Viele Dresdner wurden so zunächst nominell aus dem Spiel genommen – und gegen Aue gelang es Dynamo bis auf wenige Ausnahmen überhaupt nicht, aus diesen Staffelungen über bestimmte Abläufe Passwinkel nach vorn zu öffnen.

Dynamo mit dem Ball

Vor demselben Problem stand man nun auch gegen den FCK. Doch dieses Mal klappte die Spielauslösung deutlich besser, weil klarere Muster erkennbar wurden. Grundsätzlich funktionierte der Aufbau weiterhin aus der 3412-Struktur mit viel Personal außerhalb des gegnerischen Blocks und keiner nominellen Halbraumbesetzung. Doch dieses Mal passten das Positionsspiel und die Bewegungen der Dresdner Spieler viel besser zusammen.

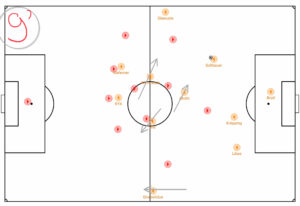

In erster Linie fokussierte Dynamo häufig die linke Seite, da dort mit Löwe und Königsdörffer mehr Aufbaustärke, bei ersterem mehr Mut zu flachen Passlösungen und bei zweiterem mehr Beweglichkeit und bessere Technik, auflief. Löwe positionierte sich dabei wieder deutlich zentraler als Sollbauer.* Während Giorbelidze auf mittlerer Höhe die Breite hielt und die Sechser die Lautrer Mittelfeldspieler banden, ließ sich Königsdörffer flexibel in den Halbraum fallen (und Weihrauch als Langballoption startete hinter die Kette). Nach einem Ball von Löwe konnte Königsdörffer das Spiel fortsetzen, indem er entweder auf Giorbelidze klatschen ließ oder direkt aufdrehte und auf die Kette zulief. Ließ sich der gegnerische Außenverteidiger weit herausziehen, startete er auch einige Male wieder direkt in die Tiefe, um dort nach einem Chipball seine Geschwindigkeitsvorteile auszuspielen.

In diesem Spiel wurden die Passwinkel in die Halbräume außerdem auch nicht mehr durch Dynamos Sechser unpassend zugelaufen. Will kam zwar immer noch kurz und bot eine Klatschoption (was ich aufgrund fehlender Dynamik und geschlossener Körperstellung situativ nicht für sinnvoll halte), agierte dabei aber genügend zentral. Auch der ballferne Sechser Akoto positionierte sich oft insofern klug, als dass er sich vorausschauend zentral tiefer staffelte. Damit schaffte er eine besser gestaffelte Restverteidigung und eine direkte Option für Knipping, sollte Löwe ihm den Ball wieder zurückspielen.

(Als dann der undynamische und selten aktive Stark eingewechselt wurde, beschränkte sich das aktive und kluge Freilaufverhalten jedoch erwartungsgemäß nur noch auf vereinzelte Szenen.)

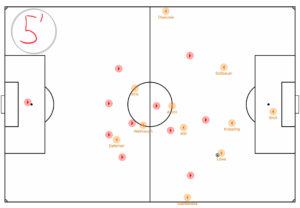

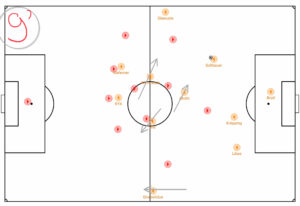

Gelangte der Ball trotz des Linksfokusses mal auf die rechte Seite, agierte Dynamo angesichts der anderen Spielerprofile etwas anders. Weder traut sich Sollbauer oft zu progressivem Passspiel, noch ist Daferners Freilaufverhalten und technisches Vermögen gut genug, um einen solchen Ball im Halbraum zu erhalten und klug weiterzuverarbeiten.

Für einen flachen Ball ließen sich daher Akoto als kurze Option zwischen Sollbauer und Knipping und Weihrauch in den Halbraum fallen. Während Daferner und Königsdörffer idealerweise die gesamte Viererkette des FCK banden, hatte so gerade Weihrauch viel Raum um aufzudrehen, denn auch sein direkter Gegenspieler musste weit aus seinem angestammten Sechserraum rücken.

Deswegen kamen oben beschriebene Muster gegen den FCK, insbesondere in der ersten Hälfte, nur selten zur Geltung. Oft fokussierte die SGD das direkte Spiel auf einen Zielspieler (meist Daferner), um dann auf den zweiten Ball zu gehen. Insgesamt empfand ich die Intensität des Teams dabei in Ordnung. Gleichzeitig spielt der FCK ebenso sehr intensiv und hat zudem viele kopfballstarke Akteure in den betreffenden hinteren Reihen. Somit entwickelte sich diese Partie in ein Duell, das über weite Strecken aus dynamischen 50/50-Aktionen bestand.

Dazu kam, dass Dynamos Anschlussaktionen nach jenen Aufbaumustern (oder nach gewonnenen zweiten Bällen oder Kontern über die Flügel) nicht wirklich erfolgsversprechend aussahen. Viel basiert dabei auf Einzelaktionen und 1v1-Duellen, deren Erfolgswahrscheinlichkeit jedoch durch fehlenden Mut, technische Fehler und falsche Entscheidungen geschmälert wird. Teils endete das letztlich in Flankenszenen, die jedoch entweder Verzweiflungstaten waren (Daferner-Chance nach Giorbelidze-Flanke von der Seitenlinie) oder aufgrund technischer Mängel und/ oder ungenügender Boxbesetzung nicht erfolgreich wurden. Ein/ zwei Mal gelang es Dynamo, 352-typisch vom Flügel zwischen die Linien zu gelangen, indem der ballnahe Stürmer die Tiefe attackiert und so den Passweg auf den zweiten Stürmer aufzieht. Doch auch da fehlte es wiederum an technischer Sauberkeit und passendem Nachrückverhalten. Insgesamt scheinen da schlicht die Abläufe nicht klar.

Dynamo gegen den Ball

Zwar gelang es Dynamo im Vergleich zum Spiel gegen Aue, mit diesen Mustern besser ins Übergangspiel zu gelangen, doch Torgefahr entstand daraus selten. Entweder direkt nach einem langen Ball oder nach fehlgeschlagenen Anschlussaktionen kassierte die SGD Ballverluste.

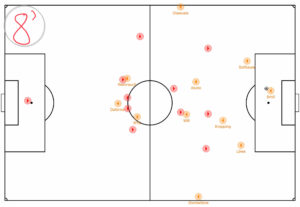

Der FCK agierte derweil auch mit Ball genauso wie Aue in der vergangenen Woche und wie von Dirk Schuster erwartet: einfach, direkt, vertikal. Verbunden mit dem oft simplen Ansatz der SGD entwickelte sich so eine Partie, die von Anfang an von zahlreichen 50/50- und Umschaltaktionen in beide Richtungen geprägt war. Dynamo agierte dabei gewohnt mit 1v1-Mannorientierungen auf dem gesamten Feld. (Wenngleich man bei klarem FCK-Aufbau in hohen Zonen in ein passiveres 532-Mittelfeldpressing zurückfiel. Doch das passierte in diesem Spiel nur vereinzelte Male, sodass sich dessen Einfluss als marginal bezeichnen lassen dürfte.)

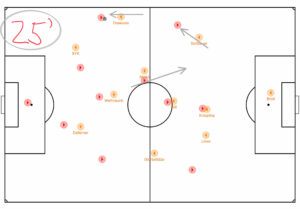

Diese Mannorientierungen bespielte der FCK mit einigen klugen Mitteln. Zunächst ist Zielspieler Boyd natürlich prädestiniert dafür, sein 1v1-Duell gegen Knipping zu gewinnen und so das Spiel des FCK in Dynamos Hälfte zu bringen. Dabei agierte er klugerweise sehr weiträumig, indem er sich nach Ballgewinn für Steil-Klatsch-Abfolgen kurz fallen ließ und die langen Bälle oft in breite Räume bekommen wollte, die man mit viel Personal überlud. Auch die Flügelspieler des FCK positionierten sich zum Beispiel bei eigenem Abstoß sehr breit. Denn so zieht man Mannorientierungen auseinander, isoliert die Einzelduelle und kann dann gefährlich werden, wenn man diese gewinnt – was insbesondere in jenen Räumen wahrscheinlich ist, in denen sich die breit gezogenen Innenverteidiger nicht wohl fühlen. Ergänzend versuchte der FCK häufig, über gegenläufige Bewegungen jene Mismatches zu kreieren bzw. Räume zu öffnen.

* Dabei sah dann im Anschluss übrigens auch die Strafraumbesetzung der Pfälzer quantitativ und qualitativ häufig ausgewogener und klüger aus als bei der Dresdner Endverteidigung – teils mehr Personal, oft klügere Raumaufteilung, sehr gute Rückraumbesetzung.

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund dieser Grundideen, Abläufe und taktischer Muster ist der Spielverlauf des Relegationshinspiels also so zusammenzufassen: Dynamo startet auf Basis des Stabilitätsansatzes der letzten Woche beide Hälften mit verbesserten Abläufen im Aufbau. Insgesamt fehlt aber auch dabei die Ruhe und die passende Anschlussaktion, sodass nahezu das gesamte Spiel erwartungsgemäß von Kampf und 50/50-Aktionen geprägt wird.

Damit bleibt das Spiel letztlich auch bei einem verdienten Unentschieden. Dabei lässt sich durchaus der strategisch-taktische Gesamtansatz der SGD kritisieren. Angesichts der aktuellen Situation waren aber auch im Rahmen dessen kleine Fortschritte erkennbar. Im Rückspiel geht das für die Dresdner hoffentlich genauso weiter: Bei ähnlicher Intensität noch mehr Ruhe und Mut am Ball, damit mehr Ballaktionen und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen Torerfolg. Für eine noch (!) höhere Erfolgswahrscheinlichkeit werden idealerweise auch die Abläufe im letzten Drittel noch klarer, wenngleich das in der Kürze der Zeit wohl eher unrealistischer sein dürfte. Letztlich werden daher am Dienstag Details entscheiden. Ein gewonnenes Einzelduell, ein Standard, ein Zufallstor wird über Auf- und Abstieg entscheiden.